Natalia Gurova über Klassismus, Klasssenkampf und Arbeit in der zeitgenössischen Kunst.

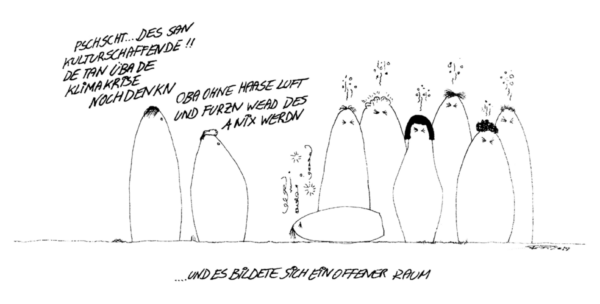

Wenn ich Materialien für eine neue Arbeit kaufe, wenn ich eine Galerieeröffnung besuche, wenn ich die Ergebnisse eines Wettbewerbs erfahre, wenn ich meine Instagram-Stories anschaue, denke ich über Folgendes nach: Wie viele Jahre wird es dauern, bis ich mich in dieser geschlossenen Gesellschaft wohlfühle? Wie viele Jahre muss ich nebenbei arbeiten, um Kunst machen zu können? Als ich 2014 zum ersten Mal nach Wien kam, um zu studieren, wurde mir schnell klar, dass Klasse, Klassismus und der Zugang zu Ressourcen unlösbare Probleme zu sein scheinen, deren Diskussion von Scham und Unbehagen begleitet wird. Zudem gibt es jene, „die wissen, wie die Dinge laufen“ und jene, „die es nicht wissen und es wahrscheinlich auch nicht herausfinden werden“. Das sprachliche und emotionale Vakuum rund um dieses Thema nimmt die Möglichkeit, offen zu sprechen und Strategien des Widerstands zu entwickeln. Seltsamerweise sind diejenigen, die dennoch und leidenschaftlich über diese Kämpfe sprechen, oft diejenigen, die nicht als privilegiert angesehen werden können. Diejenigen, die einst die Herausforderungen meisterten, aber im Privileg Fuß fassten, verstummen manchmal oder markieren flüsternd das Ende von Revolutionen.

Widersprüche und Kontinuitäten

Ein Blick in den Katalog der Art Basel, einer großen internationalen Kunstmesse, offenbart die Dominanz der immer gleichen Namen im letzten Jahrzehnt. Das steht in scharfem Kontrast zur Realität befreundeter Künstler*innen, die unermüdlich Stipendienanträge schreiben, nur um ihr Handwerk fortzusetzen. Wer kann es sich überhaupt leisten, Kunst zu machen? Und wie lange? Am Beispiel von Leonardo da Vincis Felsgrottenmadonna macht der Wirtschaftswissenschaftler und Finanzexperte Christian Schopper deutlich, wie Investitionen in die Kunst funktionieren: Für die zwölfjährige Arbeit an dem Gemälde erhielt da Vinci 250 Gulden. Das entsprach dem damaligen Lohn eines ungelernten Bauarbeiters. Heute wäre mit der Felsgrottenmadonna ein großes Geschäft zu machen. Die Erkenntnis, dass sich in 500 Jahren nicht viel geändert hat, ist beunruhigend. Die Kunstkritikerin Isabelle Graw hat wiederum festgestellt, dass der Prozentsatz jener Studierenden an Kunsthochschulen, die aus wohlhabenden Familien stammen, in den letzten Jahren deutlich gestiegen ist. Und als ich vor fast 10 Jahren wissen wollte, ob ich als Drittstaatsangehörige von den 750 EUR Studiengebühren pro Semester befreit werden könnte (Studierende mit EU-, EWR- und österreichischer Staatsbürgerschaft mussten nur den ÖH-Betrag zahlen), erhielt ich im Rektorat die Antwort: „Die Oligarchen haben den ganzen 3. Bezirk aufgekauft, also nein.“

Zahlen, Daten, Fakten

Betrachtet man die Situation von der rein wirtschaftlichen Seite, wird es richtig interessant. Schließlich gehört Kunst nicht zu den Gütern und Dienstleistungen des Grundbedarfs, und ihre Verbreitung und ihr Gewinn wurden erst in der Ära des Kapitalismus möglich. Gerade dort wird ihre wirtschaftliche Zweckmäßigkeit zu einem Paradoxon: Was genau bestimmt ihren Wert? Und wer ist es in diesem Land ‚wert‘, Kunst zu machen? Wieviel muss ein*e Künstler*in mit Drittstaatsangehörigkeit verdienen, um ein Künstler*innenvisum zu bekommen? Sehen wir uns die aktuellen Daten des österreichischen Innenministeriums an: Über 11.000 EUR müssen jährlich ausschließlich ‚aus der Kunst‘ kommen, ohne etwaige Lehrtätigkeiten und damit verbundene Aktivitäten.¹ Nach etwas veralteten, aber den einzigen Daten des österreichischen Kulturministeriums aus dem Jahr 2018 verdienten selbstständige Künstler*innen im Land durchschnittlich 5.000 EUR pro Jahr. Steht das eine Ministerium im Dialog mit dem anderen? Welche Art von Künstler*innen will Österreich aufnehmen? Es ist ein Kampf, als Person ohne überdurchschnittliches Einkommen oder Aussichten auf Erbschaft Kunst in Österreich machen zu wollen.

Tokens und Etiketten

Ich habe irgendwann gemerkt, dass dieser Kampf von mir regelrecht Besitz ergreift. Meine Konsequenz war, mehr über diese diskriminierenden Zahlen zu sprechen und meine Arbeit diesem Thema zu widmen. Wenn ich mich umschaue, stelle ich fest, dass sonst vor allem meine Freund*innen mit Migrationshintergrund über diese beschämenden Geldthemen sprechen. Klassismus in der Kunst manifestiert sich dann oft als Tokenism: Künstler*innen aus sozial benachteiligten Verhältnissen werden auf bloße Etiketten reduziert. Dieser Reduktionismus vereinfacht ihre Arbeit und macht ihre Identität zur Ware. Die Folge ist ein Auswahlverfahren, bei dem die soziale Herkunft über den eigentlichen Wert der Kunst gestellt wird, was zu einem oberflächlichen und unzureichenden Verständnis von Vielfalt beiträgt.

Als Reaktion darauf fordere ich, fordern wir ein neues Vokabular und eine neue Sichtweise, eine kollektive Anstrengung, um uralte Themen in einer Zeit zu behandeln, die von Kriegen, Migration, emotionaler Kälte und allgegenwärtiger Entfremdung geprägt ist. In einer Zeit also, die Solidarität umso notwendiger macht.

¹ igbildendekunst.at/infomaterial/aufenthalt-beschaeftigung