Kulturarbeit in der Freien Szene hat oft den Anspruch, den gesellschaftlichen Wandel voranzutreiben. Elisabeth Mürzl fragt daher: Kultur und Politik — schaffen wir das überhaupt alles gleichzeitig? Ist unsere Kulturarbeit (politisch) genug?

Unsere Welt ist strukturiert von sich überschneidenden Ungleichheiten, deren Kreuzungen viele Menschen unterschiedlich benachteiligen. Diese Lesart gesellschaftlicher Ungleichheiten wird mit dem Begriff

‹Intersektionalität› beschrieben, ein Konzept, das von der US-amerikanischen Juristin Kimberley Crenshaw bereits in den 1980er Jahren geprägt wurde. Diskriminierungen, wie etwa Geschlecht, Herkunft, Einkommen, Alter und Körper überschneiden und verstärken sich gegenseitig. Noch viel wichtiger: Die Kategorien können nicht getrennt voneinander gedacht werden.

Gleichzeitigkeit von Wissen und Kulturarbeit

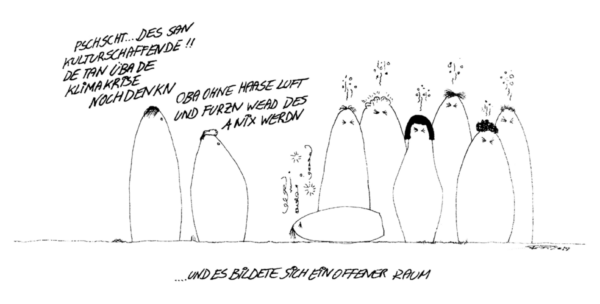

Kein simples Konzept also. Als Kulturarbeiter*innen wollen wir oft unser Zusammenleben positiv mitgestalten. Wenn wir uns metaphorisch nun die Intersektionalitäts-Brille aufsetzen, und versuchen, all diese Ungleichheitsachsen in unserer Arbeit zu erfassen, merken wir: Woah, politische Kulturarbeit ist gar nicht so leicht.

Weichgespült?

Und weitergedacht: Was ist dann überhaupt noch emanzipative, progressive, politische oder sogar aktivistische Kulturarbeit, wenn es so viele Diskriminierungen gibt? Ist unsere Kulturarbeit (politisch) genug? Oder sind es lediglich ‹weichgespülte› Projekte, die sich an das kapitalistische System anpassen, anstatt kleine Inseln abseits kapitalistischer Logik zu schaffen?

Auch bei meiner eigenen Arbeit treibt mich diese Frage um. Der seiteneingang ist ein theaterübergreifendes Abo in Wien. Mit einem kuratierten Angebot und intensiver Vermittlungsarbeit wollen wir die Vorstellung auflösen, dass Theater exklusive Hochkultur und einigen Wenigen vorbehalten sei.

Gretchen-Frage

Ist unsere Kulturarbeit politisch? Ja und nein. Ja: Wir zeigen junges, feministisches Theater, mit diverser Besetzung auf Bühnen abseits der großen etablier- ten Häuser. Nein: Unsere Abonnent*innen sind keineswegs nur queere Personen ohne Migrationsdefizit1, oder Menschen, die sich reguläre Theatertickets nicht leisten könnten. Vor dem Hintergrund der Intersektionalität gerate ich schnell in das Denkmuster «ich

könnte noch mehr machen»: ein Abo etwa zum Klimawandel mit Fokus auf feministische Perspektiven oder ein Angebot für junge Menschen mit Behinderung. Es gibt so viele Ideen für politische Kulturarbeit wie es Ungleichheitsachsen in unserer Gesellschaft gibt.

Wie also weiter?

Ein differenzierter Blick auf Diskriminierungen in unserer Gesellschaft wirkt zunächst einschüchternd, denn wir müssen feststellen: So vieles läuft hier schief und ja, all diese Diskriminierungen wirken gleichzeitig. Und wie können Kulturvereine und Projektteams diesen differenzierten Blick überhaupt entwickeln, auch auf sich selbst und eigene Strukturen lenken? Ist Intersektionalität ein weiterer strenger Maßstab, an dem die Arbeit der Freien Szene gemessen wird? Wie sollen unter oft prekären Bedingungen, unter Selbstausbeutung noch glaubhaft politische Kämpfe geführt werden?

Kompass statt Käfig

Die Stärke des Konzepts der Intersektionalität liegt vielleicht genau in dieser Gleichzeitigkeit: Nicht das eine Problem – sei es nun Klimakrise, Sexismus oder Rassismus – steht im Vordergrund. Diese Problemstellungen wirken ineinander und gesellschaftlicher Wandel kann von vielen Positionen aus angetrieben werden.

Was bedeutet das für den Kulturbetrieb? Intersektinalität muss kein Käfig sein, der vorgibt, was politisch bearbeitet werden muss, sondern kann als Kompass dafür verstanden werden, was in Angriff genommen werden kann. Es braucht somit nicht die eine, allumfassende politische Kulturarbeit (gemessen an der Komplexität gesellschaftlicher Ungleichheit ist das schier unmöglich), sondern viele Initiativen, wie zum Beispiel FIFTITU%, Jaapo, maiz, salzkammerqueer oder Theater Malaria, die aus unterschiedlichen Positionen die Welt ein Stück weit besser machen, oder selbstreflexiv zeigen, wo sie selbst anstehen. Gleichzeitig alles nicht zu erreichen, ist also nicht nur erlaubt, sondern auch der Weg für ‹gute› politische Kulturarbeit.

1 Der Begriff ‚Migrationsdefizit‘ fungiert als Gegenstück zu ‚Migrationshintergrund‘, um in einer globalisierten Welt aufzuzeigen, dass letzterer die Norm und Menschen ohne diesen eigentlich die Ausnahme darstellen. So werden nicht Menschen mit sondern ohne Migrationshintergrund hervorgehoben.