Wie lässt sich die unvereinbare Gleichzeitigkeit eines Lebens erlebbar machen? Lydia Mittermayr nähert sich mit einem literarischen Text an, aus der Perspektive einer jungen Frau, an der Grenze ihrer Erfahrungswelt.

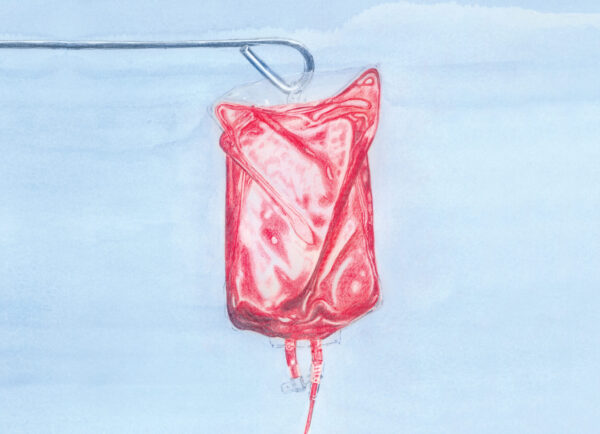

In einer Psilocybin durchtränkten Nacht stehe ich am Klo, die Arme an der Wand ausgestreckt, und werfe meinen Kopf hin und her. Etwas durchfährt mich. Ich sehe die Dinge meines Leben an mir vorbeiziehen und sehe, dass es nichts Festes, nichts Greifbares darin gibt. Alles, woran ich mich festgemacht habe, schwimmt in einem Strom fort. Alle Meinungen haben ihren Ansatz verloren. Es gibt nichts, woran ich mich festhalten könnte, als die Wand des Klos, an die ich mich drücke.

Ein Zustand überwältigt mich, für den ich keinen Namen habe. Und der sich trotzdem so wahr anfühlt, als sähe ich hinter die scheinbare Ordnung der Dinge und würde das Chaos erkennen, aus dem die sichtbare Welt entspringt.

Am Morgen fühle ich mich befreit von den Zwängen einer Herkunft, einer Identität, eines bestimmten Seins und schiebe es nicht auf das Psilocybin. Ich nenne mich Nihilistin und lächle über die gefestigten Ichs, die ihre angezogenen Leben wie Trophäen vor sich her tragen. Ich sage nicht mehr viel über mich selbst, außer, ich studiere Architektur.

In der Wohnung sitze ich vor der Wand. Ich schreibe die Dinge meines Lebens auf Transparentpapier. Reiße das Papier von der Rolle und klebe es an die Wand. Ich ordne die Zettel nach Stationen, Orten, Unfällen, Menschen. Ich verwende das Transparentpapier, weil ich Überlagerungen und Zusammenhänge erkennen möchte. Einen roten Faden, der sich durch das Erlebte spannt und mir zeigt, wo mein Leben aufhörte, eine erzählbare Einheit zu sein.

Ich schreibe Namen an die Wand und sehe Bauern, mit denen ich mich betrank. Feuerwehrfeste, auf denen ich meine Stimme im lauten Gemenge verlor und wo ich im Klo glaubte, durch die Zeit sehen zu können. Wenn ich die Menschen im Spiegel betrachtete und mir vorstellte, wie sie hier ihre Häuser bauen würden, die Höfe der Eltern übernehmen und weiter machen würden mit dem, was ihnen ihre Herkunft lehrte. Denn es müsse immer weiter gehen. Es würde ja weiter gehen.

Zehn Jahre sind seit dem Zustand vergangen, für den es immer noch keinen Namen gibt. Chaos, Nichts, All, die Philosophien bieten nur Vorschläge. Auf meiner Facebook-Seite schreibe ich «Post-Nihilistin». Weil an das Nichts zu glauben, schon ein Glaube ist. Und an den Übermenschen zu glauben, schon lange keine Möglichkeit mehr.

Ich schreibe die Orte, an denen ich lebte, an die Wand. Ich sehe ein Zickzack durch Europa, das um einen Punkt kreist, den man Ursprung nennen könnte. Ich sehe die Büros, in denen ich meine Tage verbrachte. Die Mittel, die ich nachts nahm, um die versäumten Gefühle des Tages nachzuholen. Ich sehe die Investoren, die über meine Zeit verfügen, tagsüber und nachts. Für die ich Wände schiebe, zuerst auf Transparentpapier, dann auf dem Computer. Für die ich Wände dicker und dünner mache, mit Wohnungen fülle, Büros, Geschäften, Kindergärten, einem Hotel, wenn sie es wünschen.

Ich lache nicht mehr über die gefestigten Ichs der Investoren, die mir – mit Worten wie aus dem Maschinengewehr geschossen – ihre Aufträge erteilen.

Ich zeichne die Couch meines Analytikers auf Transparentpapier und klebe sie neben die Investoren an die Wand. Ich höre, wie er sagt, mein Hass auf die Welt sei gerechtfertigt. Und wie er fragt, ob ich Drogen zur Selbsterfahrung nehme.

Ich male Bilder für die Menschen, die ich liebte, an die Wand. Und für solche, die etwas werden wollten und ihr ganzes Sein diesem Werden unterwarfen.

Ich packe meine Taschen und fotografiere die Wand. Lose hängen die Zettel nebeneinander, zeigen keine Strukturen. Einzelne Momente, verstreute Gedanken. Ein erzählbares Ich ist nirgendwo zu finden, und doch haftet es an jeder Notiz.

Ich nehme ein letztes Mal die Rolle und schreibe «Singularität» auf das Papier. Trenne es sorgfältig ab und klebe es in die Mitte der Wand, über die Bauern und Beispiele erfolgreicher Existenzen, neben die

Drogen und Fragen des Sinns. Ich betrachte das Wort. Ein Punkt, unendlich dicht, unendlich schwer, ohne Raum und Zeit. Ein Nichts, das alles enthält.

Ich nehme die Zettel von der Wand und schicke sie an den Ort, der mein Ursprung war und den ich «Zuhause» nennen könnte. Ich verlasse die Wohnung und das Land. Ich höre auf, Wände zu zeichnen und lasse mich nicht länger von Investoren herumschieben. Stattdessen nehme ich den Rucksack und versuche den Zustand wieder zu finden, in dem mich das Leben ungeformt durchströmte.