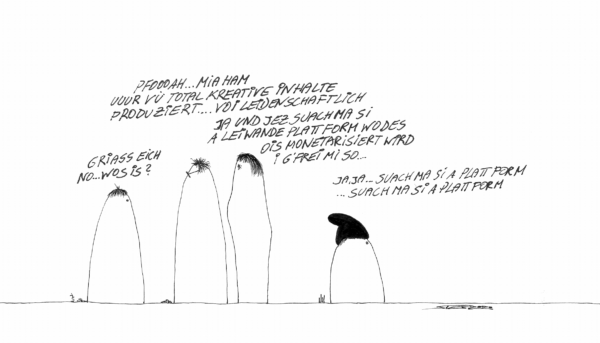

Früher war es einfacher. Die Grenzen zwischen privat und öffentlich waren sichtbar: Hauswände, Vorhänge, Briefkuverts. Wenn man nicht gerade beschattet wurde, wusste man, wenn einen niemand beobachtete. Das Internet hat verändert, wie sich Öffentlichkeit anfühlt. Öffentlich zu sein, das heißt nicht mehr, bei einer Versammlung zu reden, in eine Fernsehkamera zu sprechen oder Flugblätter zu verteilen. Öffentlich ist man mit einem Klick. Ein Tweet, ein Foto, ein Like. In unseren intimsten Momenten, im Bett, auf der Couch, tätigen wir öffentliche Handlungen – die sich deshalb auch privat anfühlen. Denn das Publikum, die Beobachter*innen bleiben unsichtbar. Dieser Widerspruch ist beabsichtigt. Wir sollen uns im Internet heimelig fühlen, damit wir gemütlich in den Onlineshops nach Unterwäsche stöbern, Gedanken über unser Seelenleben in den Messenger tippen, Fotos von süßen Hunden anschauen. Es ist unser erweitertes Wohnzimmer, jetzt in der Coronakrise sogar unser Stammbeisl und Büro, unsere Bankfiliale und Supermarkt. Wir zahlen allerdings Eintritt, meistens heißt die Währung: persönliche Daten. Es scheint ein fairer Deal zu sein. Ein bisschen Info gegen Dienste, die gut funktionieren. Und personalisierte Werbung gibt es auch dazu, warum nicht. Es kostet nichts und geht schnell, die Gemütlichkeit bestimmt einmal mehr das Handeln. Tatsächlich aber schneiden User*innen immer schlecht ab: Denn der Wert der Daten steigt, je mehr ein Unternehmen gesammelt hat. Der Wert des einmal erbrachten Dienstes bleibt aber gleich. Die meisten Menschen wissen das, es ist ihnen aber egal. «Ich habe ja nichts zu verbergen», sagen viele. «Aber du würdest doch auch nicht die Toilettentür offen lassen», versuchen Datenschutzaktivist*innen das Bewusstsein für Privatsphäre zu schärfen. Doch vergeblich. Gegen das Gefühl, dass man sich im Internet in einem privaten Raum befindet, ist schwer zu argumentieren. Dabei braucht es nur ein genaueres Hinsehen, ein Aufraffen aus der Gemütlichkeit, um das unsichtbare Publikum, die unversiegelten Briefe und die offenen Türen zu entdecken. Man muss dazu nicht einmal das Haus verlassen.