Clar* Gallistl über Feedbackkultur in Kultur- und Sportvereinen: Warum fehlt sie häufig? Und wie können wir sie gemeinsam aufbauen?

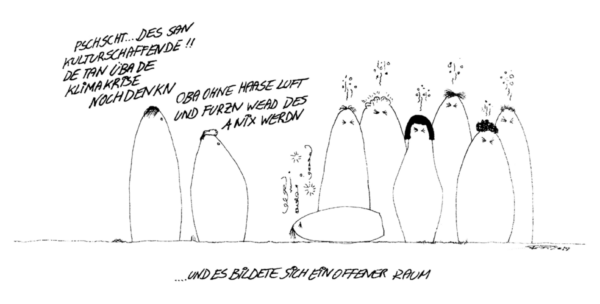

Ob im Sport oder in der Kultur – über den Flurfunk erfährt man oft mehr als in offiziellen Meetings. Wer Feedback aus der Belegschaft, dem Publikum oder der Fans möchte, bleibt am besten bei der Kaffeemaschine stehen und schickt keine offiziellen Feedback-Fragebögen aus. Warum ist das so?

Gepflogenheit oder echtes Interesse?

Früh bekommen wir beigebracht, kritisches Feedback unter den Tisch fallen zu lassen. Wir lernen von klein auf, dass mit „Feedback“ eigentlich „Abnicken“ gemeint ist. Abschlussrunde? „Mir hat alles super gefallen. Danke!” – So sieht Feedback häufig aus. Meine persönliche Erfahrung war schon in der Schule: Wer echtes Feedback einbringt, nervt.

Feedback ist eine Kulturfrage. Wer Sprachen lernt, lernt auch, was auf die Frage „Wie geht es dir?“ zu antworten ist. In Frankreich antwortet man auf „Ca va?“ mit „Ca va.“ („Wie geht es?“ – „Es geht.“). In den USA will niemand, der dich „How are you?“ fragt, wirklich wissen, wie es dir geht. Fragen um Befindlichkeiten und Meinungen sind oft eher kulturelle Gepflogenheit als echtes Interesse. „Stimmfühlung“ heißt das in der Psychologie. Ziel ist das Einfühlen in das Gegenüber, nicht konstruktives Feedback.

Nicht nur für Menschen, die eine Sprache neu lernen, stellt diese Form der falschen Frage eine Herausforderung dar. Auch für neurodiverse Personen kann es verwirrend sein, eine Frage gestellt zu bekommen, auf die keine Antwort erwartet wird. Das kann zu Verärgerung bis hin zu Wut führen. Und auch neurotypische Menschen haben häufig etwas zu sagen, für das es keine Plattform gibt.

Worauf es ankommt

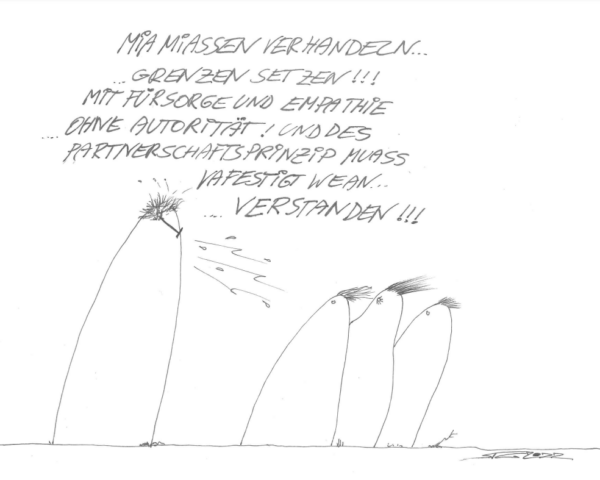

Auf einer neuen Website schlägt der Österreichische Fußball-Bund den Mitgliedsvereinen eine Reihe von „Fair Play“-Maßnahmen vor; unter anderem die Einrichtung einer internen Meldestelle. Der Fokus liegt dabei nicht auf Erwachsenen, sondern auf Kindern, die die Möglichkeit bekommen sollen, Feedback zu geben. Eine Vertrauensperson soll eingeführt werden, Beginn- und Abschlussrunden, ein Beschwerdebriefkasten auf Kinderhöhe, eine Gefühle-Uhr beim Kommen und Gehen, einen schriftlichen und gezeichneten Feedback-Bogen und eine Smiley-Wand. Ihr verzeiht mir, wenn ich skeptisch bin. Kultur isst Strategie zum Frühstück, also: Planen lässt sich viel, aber gelebt muss es werden.

Wenn wir von klein auf lernen, dass uns Feedback eher Ärger oder Arbeit einbringt, als dass es dankbar angenommen wird und somit zu keinen echten Veränderungen führt, werden wir unsere Ideen eher für uns behalten. Der Hund versteckt sich nicht in den strategischen Ideen, sondern in der Art und Weise, wie diese umgesetzt werden. Auch die Kunstförderung des Bundes fordert seit Juli 2025 für Einreichungen über € 50.000,- ein umfassendes Präventionskonzept gegen Machtmissbrauch, das unter anderem die Einrichtung einer internen Meldestelle vorantreiben will. Aus meiner Arbeit mit Institutionen, die dieses Konzept erstellen und weiterentwickeln wollen, weiß ich, worauf es wirklich ankommt: Die Geschäftsführung muss den Mitarbeiter*innen im Präventionsworkshop klar verbal signalisieren, dass ein Präventionskonzept wichtig für den Betrieb ist. Dass die Person an der Spitze ehrliches Interesse am Senf der Mitarbeiter*innen hat. Wenn Feedback-Strukturen gut funktionieren, erneuert sich die Organisation praktisch von selbst. Der Sportverein bekommt sofort mit, wenn sich Fans aus marginalisierten Gruppen unwohl fühlen. Der Kulturverein erhält Verbesserungsvorschläge für Veranstaltungen direkt vom Publikum oder den Künstler*innen.

Wir wollen dazugehören

Unausgesprochenes oder nicht ernst genommenes Feedback, fällt nicht einfach unter den Tisch und löst sich somit in Luft auf. Es wird zu einer unkontrollierten Lawine, kann sich in alle möglichen anderen Unzufriedenheiten aufnehmen und sich an ungünstiger Stelle gegen die möglicherweise falsche Person entladen. Oder der Vereinsvorstand erfährt nie davon und sieht nur, wie das Publikum immer weniger wird und es schwerer wird, engagierte Mitarbeiter*innen längerfristig zu halten oder anzuwerben.

Wir sind nicht gut in Feedback. Dabei ist Feedback die versteckte Stärke von Communities aller Art. Während den Covid-Lockdowns haben Fußballvereine überlebt, weil ihre Fans Tickets für Spiele gekauft haben, die nie stattgefunden haben. Wieso tun Menschen sowas? Weil sie an die Gemeinschaft glauben. Und warum glauben Menschen an Gemeinschaften? Weil sie sich gehört und in Folge zu-gehör-ig fühlen. Wer im Gespräch bleibt und am echten Austausch interessiert ist, baut Beziehung auf.

Feedback kommt immer irgendwo raus. Fällt es unter den Tisch, verteilt es sich in den Räumen, in denen offene Ohren von Menschen, die zuhören, sind. Doch diese Ohren sind vielleicht nicht diejenigen, die das Feedback hören müssen. Welche Gespräche werden nicht gehört – von der Führungsebene, von allen? Was für Schätze liegen hier verborgen?