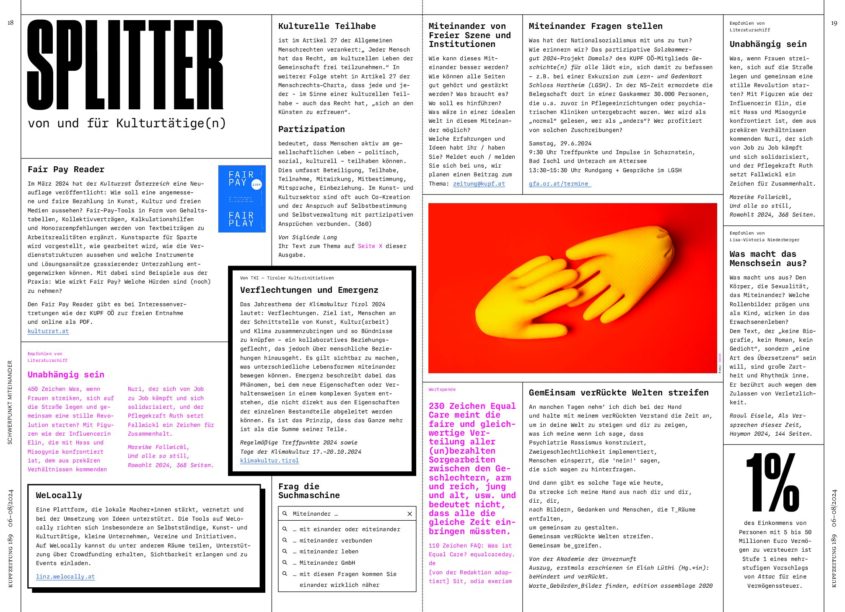

Ein Zwischenruf zur Kulturvision Salzkammergut 2030: Was ist geplant und wer ist beteiligt? Welches Miteinander gibt es zwischen den Gemeinden und welche Rolle spielt die Kunstfreiheit? Julia Müllegger hat sich umgehört.

Die Bewerbung zur Kulturhauptstadt Europas war im Salzkammergut von Beginn an eng mit der Erarbeitung eines regionalen Kulturentwicklungsplans verknüpft: der Kulturvision Salzkammergut 2030. Dieser Plan, der bereits Mitte 2019 vom damaligen Bewerbungsteam der Kulturhauptstadt veröffentlicht wurde, soll einen bedeutenden, nachhaltigen kulturpolitischen Handlungsrahmen darstellen. Eine nicht ganz überraschende, aber grundlegende Erkenntnis dieses Plans ist, dass kurzfristiges Planen in Bezug auf die regionale Kulturentwicklung sinnlos ist. Demzufolge kann die Durchführung des Titeljahres Kulturhauptstadt Bad Ischl – Salzkammergut 2024 als ein Zwischenziel dieses umfassenden Plans gesehen werden. Eines stand jedenfalls schon in der Bewerbungsphase fest: Kulturhauptstadt ist ein Prozess, der bis 2030 gedacht wird. Die Langzeitstrategie ist eines der sechs Auswahlkriterien, die für den Titelgewinn entscheidend sind und hat im Falle des Salzkammergutes u.a. die Jury überzeugt. Doch wie steht es um die Umsetzung der Kulturvision Salzkammergut 2030, der gemeinsamen Leitlinien und Rahmenbedingungen für das kulturelle Arbeiten im Salzkammergut bis 2030?

Wie kommt man dieser Verpflichtung im Salzkammergut nach?

Derzeit beteiligen sich die Kommunen, die Teil der Kulturhauptstadt sind, aktiv an diesem Prozess, wobei die Grenzen der Region offen sind. Tendenziell wird versucht, so Ines Schiller im Interview, die Region durch zusätzliche Kommunen zu erweitern. Die Institution Salzkammergut 2024, vertreten durch Elisabeth Schweeger, ist ebenso in die Gespräche eingebunden wie der regionale Tourismus und drei Leader-Regionen der Kulturhauptstadtregion Bad Ischl – Salzkammergut.

Als erster Schritt wird eine geeignete Struktur gesucht, die entweder Verein, GmbH oder Genossenschaft sein könnte, u.a. zur Fortsetzung des Betriebes. Eine zeitlich begrenzte Fortführung des Bürobetriebs der Kulturhauptstadt war von Anfang an Teil der Bewerbung, u.a. weil einige Projekte aus dem Programm der Kulturhauptstadt so angelegt sind, dass sie über 2024 hinaus weiter betrieben und entwickelt werden (können).

Woher stammt das Geld?

Die Finanzierung könnte teilweise über die Beiträge der Kommunen, Länder und Bund gesichert werden. Auf Seiten der Gemeinden wird diese Diskussion, egal ob die Lösung etwa über Pauschalbeträge oder Pro-Kopf-Finanzierungen organisiert wird, heftige Debatten mit sich ziehen, sofern nicht im Titeljahr 2024 noch mehr Bekenntnis zur Kultur im Allgemeinen und zur Freiheit der Kunst im Besonderen gerade seitens der Gemeindepolitiker*innen geschaffen wird. Denn Personengruppen wie diese sind maßgeblich daran beteiligt, wie Meinungen in den Kommunen gebildet und gestaltet werden. Auch Leader-Programme und der Tourismus sollen zur Finanzierung beitragen. Nicht nur die Bürgermeisterin Bad Ischls, Ines Schiller, sondern auch Elisabeth Schweeger bemühen sich, durch „ein gutes Konzept“ die notwendigen Mittel zu sichern, da dies natürlich auch Kosten verursacht.

Wohin mit den guten Ideen?

Als positive Effekte für die Kulturentwicklung können eine durch Salzkammergut 2024 beim Kompetenzzentrum für Nonprofit-Organisationen der WU Wien in Auftrag gegebene Wirkungsanalyse ebenso betrachtet werden wie die geplante Einbindung der Bevölkerung und der Austausch mit verschiedenen Interessengruppen in Workshops. Unklar bleibt aber, wie genau die Langzeitstrategie durch welche Maßnahmen kontinuierlich aktualisiert und weitergeschrieben werden soll. Es fehlt etwa noch an konkreten Mechanismen und Strukturen, die sicherstellen, dass der Input der Beteiligten bzw. der Output der Analyse, die voraussichtlich bis 2025 finanziert ist, tatsächlich in die Strategie einfließen und nicht nur symbolischer Natur sind.

Ein Beispiel einer konkreten Planung ist laut Ines Schiller, die bereits vereinbarte Klimastrategie in der Region weiter zu verfolgen und die Übungsphase der Gemeindekooperationen nicht wieder gegen die Isolierung auszutauschen, wie dies vor dem Prozess rund um die Kulturhauptstadt durchaus der Fall war. Denn: Eine weitere, nicht überraschende, Erkenntnis im laufenden Prozess konnte sich bereits herumsprechen: Jede Gemeinde profitiert davon, wenn alle in der Region an einem Strang ziehen.

Wie es weitergehen kann

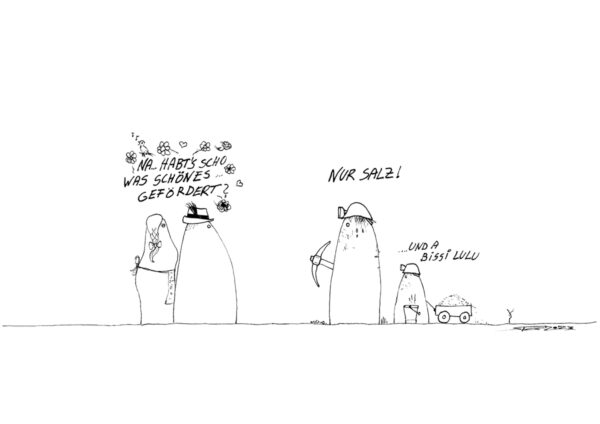

In den vergangenen Jahren ist in den Gemeinden des Salzkammergutes für einen wachsenden Personenkreis eine Ahnung entstanden, wie sehr jede einzelne von regionaler und kommunaler Kunst- und Kulturpolitik profitieren kann, welche soziale Wirkung, welche Chancen diese für ein solidarisches Miteinander bieten und wie notwendig Kunstfreiheit für die Gesellschaft ist. Es ist aber auch spürbar geworden, dass Kultur durchaus auch die Spaltung der Gesellschaft fördern kann, wie bspw. die Diskussionen rund um eine zur Eröffnung der Kulturhauptstadt gezeigte Performance offenlegen. Doris Uhlich hat ihre Solo-Performance Pudertanz mit einem Ensemble neu auf die Bühne gebracht. “In Puderwolken tanzende Körper schlagen Wellen, vibrieren, lassen ihr Fett tanzen und feiern körperliche Vielfalt und individuelle Schönheit”, hieß es in der Ankündigung. In der Auseinandersetzung im Anschluss waren teils Geringschätzung und eine Verrohung der Sprache wahrnehmbar.

An diesem Beispiel ist auch nachvollziehbar, welchen Schaden die Kunst und die Gesellschaft ohne politische Rückendeckung in solchen Prozessen und Entwicklungen nehmen können. Im Prozess der Kulturvision 2030 bleiben große Fragezeichen: Wer wird von der Struktur profitieren? Geht es um eine marktwirtschaftliche Version, den Kulturtourismus, steht lokale Gemeinwesenarbeit im Fokus oder die Freiheit der Kunst als gesellschaftliche Notwendigkeit? Oder könnten daraus auch Schnittmengen definiert werden?

Für die Kulturpolitik – auch auf kommunaler Ebene – sollte es inhaltlich nicht bei einem bloßen Umkreisen von Begriffen wie ‘Kulturentwicklung’, ‘Langzeitstrategien’ und ‘erfolgreiche regionale Pläne’ bleiben. Statt diese mit Worthülsen zu füllen, könnte die Freiheit der Kunst als Maßstab dienen. Dabei ist die politische Aufgabe vor allem darin zu sehen, durch struktur-, förder- und ordnungspolitische Entscheidungen Räume zur Ausübung dieser Freiheit zu sichern.

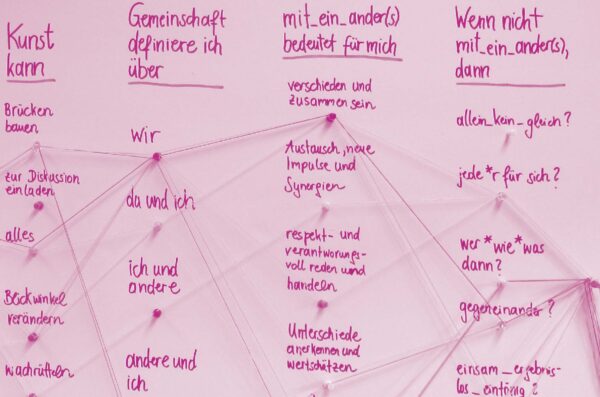

In diesem Sinne kann eine Kulturvision 2030 auch Haltungen vermitteln, in denen es nicht nur um die Ideen der Menschen oder deren Umsetzung geht, sondern auch um Frei-Räume für das Ungeplante und das Erzeugen von Öffentlichkeit. Dies gelingt durch gegenseitiges Verständnis, etwa indem man Gegensätze und Mehrdeutigkeiten aushält und anerkennt. Dabei hilfreich ist eine Vielfalt der Öffentlichkeiten, die es zu einem gemeinsamen, auf Teilhabe ausgerichteten Diskurs braucht.

Tipps:

Elisabeth Lechner über Körperbilder, Körpernormen und Schönheitsdruck in der Sendereihe Widerhall im Freien Radio Salzkammergut, Woche 10, 2024

→ freiesradio.at

STV1 Regionalfernsehen, Pudertanz in Bad Ischl. Die Choreografin Doris Uhlich im Gespräch, April 2024

→ youtube.com/@BadIschlTV