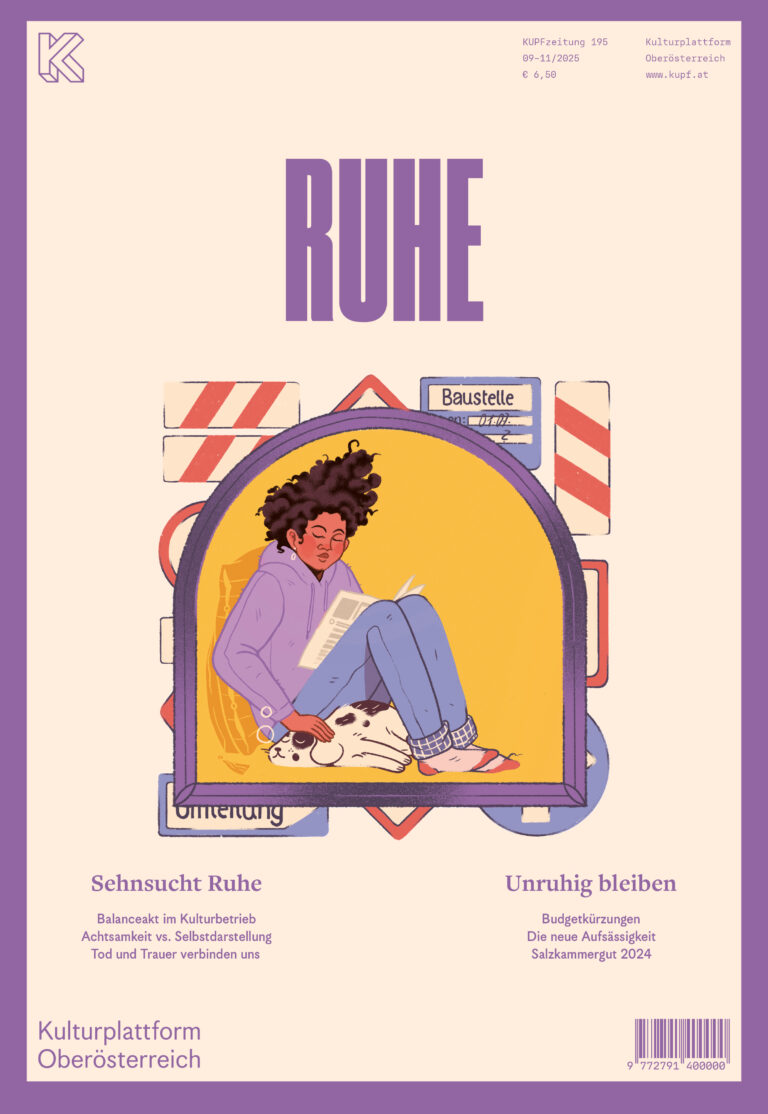

Kulturarbeit muss sich “dem Anderen” öffnen. Von Siglinde Lang.

Kultur stellt, vereinfacht ausgedrückt, ein symbolisches Navigationssystem dar, das Orientierung für unser Zusammenleben schafft. In der Frage `Wie wollen wir zusammen – oder gut miteinander – leben?´ nimmt Kultur folglich eine zentrale Rolle ein. Denn Kultur betrifft jede und jeden von uns und kann demgemäß als kontinuierliche zivilgesellschaftliche Gestaltungsaufgabe verstanden werden. Dieses Verständnis ist Basis einer auf kulturelle Teilhabe ausgerichteten Kulturarbeit – und erfordert, dass dieses Miteinander kollaborativ (aus)verhandelt wird.

Drei Beispiele

Wenn ein Kunstraum, vielmehr der Kunstraum Weikendorf im niederösterreichischen Weinviertel, in seiner aktuellen Ausstellung die lokale Bevölkerung zur Dorfkorrespondenz einlädt, dann wird in einem partizipativen künstlerischen Prozess „ein Dialogfeld“ eröffnet¹. In einem „experimentellen Austausch“ wird gemeinsam mit den Dorfbewohner*innen ausgelotet, welches Potenzial in dem vernachlässigten Rathausplatz schlummert. Wenn ein gemeinnütziger Kulturverein, vielmehr das Klanggerüst e.V. in Erfurt, wie stets am ersten Freitag im Monat zur Jamsession einlädt, dann ist jede Person, die „an diesem Abend mitmachen oder einfach nur zuhören möchte“ gemeint ². Es gilt jedoch, die vom Verein formulierten „Spielregeln“ einzuhalten. Diese umfassen u.a. das „Ziel, gemeinsam Frieden und Freude zu erleben“, wobei „aggressives und offensives Verhalten draußen zu lassen“ sind.

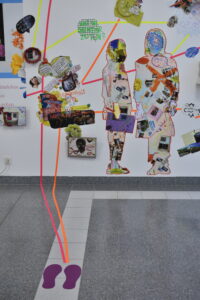

Wenn ein Kollektiv, vielmehr das Kollektiv Gleisdreieck in Wien, ab Herbst 2024 (erneut) zu Kreativworkshops einlädt ³, dann ist dies mit der Frage verbunden: „Demokratie: Was geht?“. Dieses Setting richtet sich „an junge Menschen, die strukturell benachteiligt werden oder Marginalisierung erfahren“. Unterschiedliche künstlerische Formate können von den Jugendlichen erprobt werden, wobei Erfahrungen ausgetauscht und alternative Szenarien „zum sozialen Miteinander“ erlebt werden (können).

Diese drei Einladungen sind beispielhaft für zahlreiche Initiativen von Kunsträumen, Kulturvereinen und Kollektiven, die auf die Menschen zugehen und Diversität und Partizipation nicht als Schlagwörter proklamieren, sondern ein soziales Miteinander und gesellschaftliche Vielfalt über und mittels Kunst unterstützen. Alle drei Kulturprojekte adressieren Menschen, die nicht als klassisches Kunstpublikum anzusehen sind. Es sind unter anderem die jeweiligen Schauplätze, die Räumlichkeiten, die Programmatiken, die künstlerische Prozesshaftigkeit und vor allem die Haltung der einladenden Kulturakteur*innen und Künstler*innen, die sowohl den Charakter als auch die Wirksamkeit dieser Kulturprojekte prägen.

Räume für Auseinandersetzung

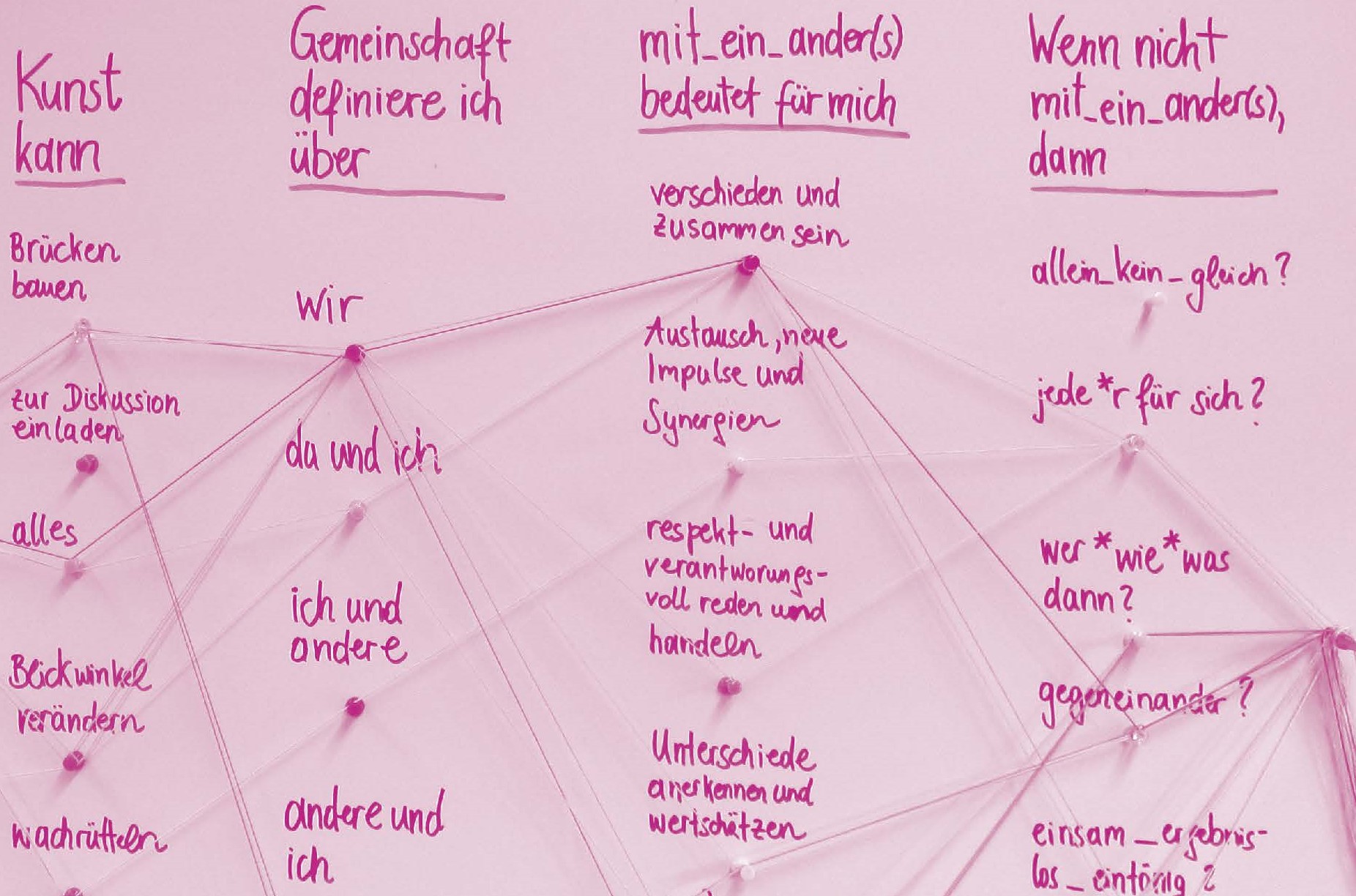

Die drei Projektinitiativen eint, dass sie über eine gemeinsame Auseinandersetzung mit Kunst dem Austausch vielfältiger und vor allem divergierender Zugänge Raum geben. In ihrer projektbezogenen Offenheit können jene “‘anderen”’ Räume entstehen, die (bewusst) Reibungen und kontroverse Ausverhandlungen zulassen. In einem spielerischen, erprobenden und kreativen Setting nehmen sich diese ‘“anderen”’ Räume aus normierten Alltagsstrukturen heraus. Aufgrund von ästhetischen Prozessen, die alltägliche Wahrnehmungsstrukturen und gewohnte Einordnungsmuster durchbrechen, geraten (scheinbare) Selbstgewissheiten ins Wanken. Das Selbst kann sich anders erfahren.

Dieses Sich-Selbst-Anders-Erfahren ist wiederum Voraussetzung, um sich Perspektiven und Zugängen abseits der eigenen Erfahrungen zu öffnen – und um “`die Aanderen”´ “`anders”´ wahrnehmen zu können. Die ästhetische Gegenwirkung von Du und ich, vom Selbst und vom Anderen ermöglicht, sich auf eine Vielfalt an Zugängen, auf gegenteilige Sichtweisen und alternative Interpretationen einzulassen. In diesem Einlassen auf plurale Wahrnehmungen wird die Wirkung von Kunst evident: “Dem Anderen” (offen) begegnen.

Die Auseinandersetzung mit Kunst – ob eher passiv oder aktiv – hat folglich das Potenzial, ein Miteinander entstehen zu lassen, das darauf ausgerichtet ist, weniger die eigenen Sichtweisen, Verständnisse und Vorstellungen von sozietären Strukturen zu bestätigen, sondern das einlädt, das (scheinbar) Eigene im Anders-Sein, im (scheinbar) Fremden, (neu) zu erfahren. Alternative Beziehungsstrukturen, zu sich selbst, zu anderen, zur Welt können sich entfalten.

Ein Miteinander aushandeln

Wenn der Kunstraum Weikendorf in Ausstellungen Themen wie Geschlechtervielfalt, Klimakrise oder Migration verhandelt, dann leistet diese kleine Kulturinitiative einen unermesslich wertvollen Beitrag: den gesellschaftlichen Dialog, zumindest lokal, über politische Ansichten hinweg aufrecht zu erhalten. Wenn in Erfurt, Thüringen, also dort, wo die AfD vom Verfassungsschutz mittlerweile als rechtsextremistisch eingestuft ist, Klanggerüst e.V seine Türen für gemeinsames Musizieren und Zusammenkommen offen hält, dann impliziert dies primär eine Haltung, die Mut und das Einstehen für demokratische Werte bedeutet. Wenn das Kollektiv Gleisdreieck u.a. auch Jugendlichen, bei denen die Gefahr einer Radikalisierung bestehen könnte, die Frage „Demokratie: Was geht?“ stellt, dann wird hier ein Modus aufgezeigt, wie mit persönlicher Wertschätzung ein offener Dialog auf Augenhöhe hergestellt werden kann.

Im Sinne einer gelebten kulturellen Teilhabe und einem – mehr denn je notwendigen – demokratischen Verständnis von gemeinsam gelebter Kultur braucht Kulturarbeit diese Haltung: für ein ‘mit_ein_ander(s)’ einzutreten, das aus der eigenen Blase austritt und sich “dem Anderen” öffnet.

¹ https://koernoe.at/de/aktuell/eroffnung-christina-schraml-and-martin-farber

² https://www.klanggeruest.de/

³ https://www.demokratiewasgeht.net/projekt

Weiterführende Literatur:

Siglinde Lang (2019): Wege kultureller Teilhabe, mit einem Stufenmodell zu Partizipation in der Kulturarbeit, in: KUPFzeitung #179

Siglinde Lang (2023): Was kann Kunst (anders)? Eine mögliche Antwort aus rezeptionsästhetischer Perspektive. In: Bogaczyk-Vormayr, Malgorzata/Kapferer, Elisabeth: Befremdung und Begegnung. Erfahrungen des Anderen und die Künste (3. Band der Reihe „Kunst und Inklusion“). Salzburg: ProLit, S.93-101.