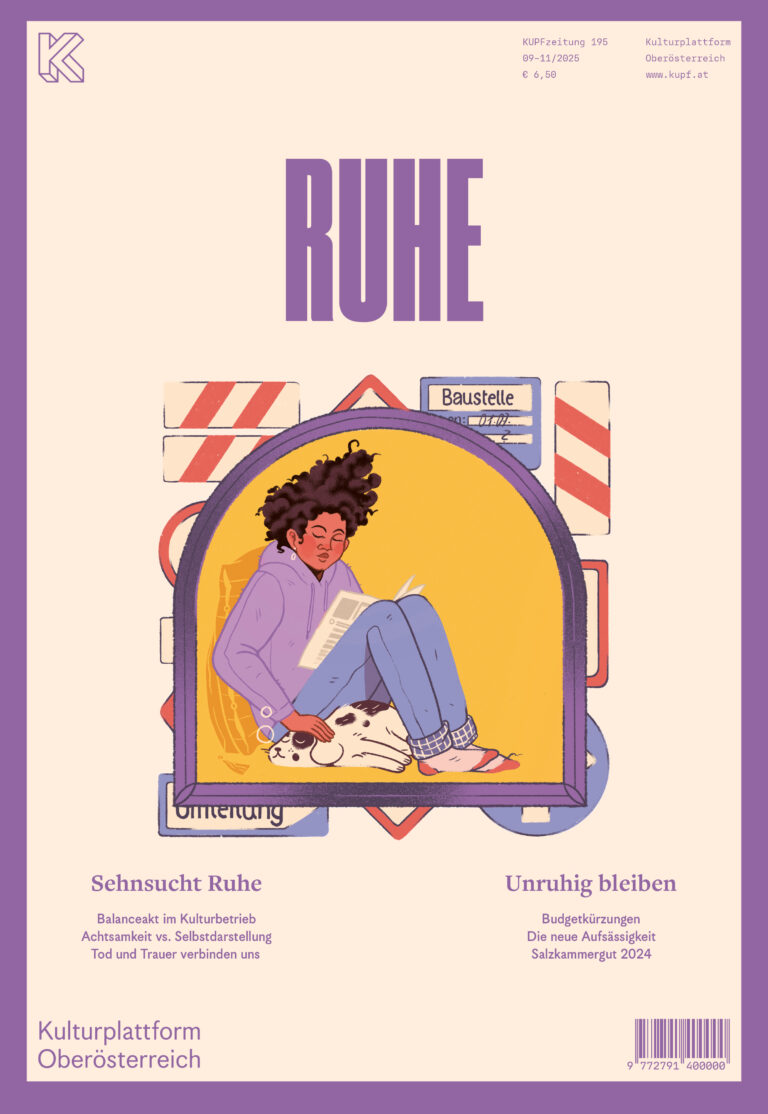

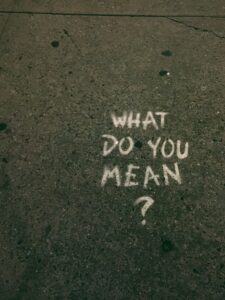

Am Würstelstand ist die Kommunikation klar und direkt. Eine einfache Frage, eine kurze Antwort und alle wissen, woran sie sind. Im Vereinsleben ist das häufig anders. Sabine Spitzer-Prochazka über das Würzen mit Kommunikation.

In der Zusammenarbeit von Menschen gibt es häufig nicht nur zwei Geschmacksrichtungen, sondern viele Stimmen und Zwischentöne. Es wird nicht nur kurz bestellt, sondern ausführlich diskutiert, nachgewürzt – und manchmal auch zerredet und gestritten. Sprache und Kommunikation sind dabei nicht nur Mittel zum Zweck, sondern ein ganzer Kosmos aus Gewohnheiten, Erwartungen und Missverständnissen.

Ein Abend, viele Geschmäcker

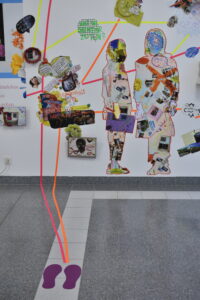

Montagabend im Vereinslokal: Zu zwölft wird das nächste Event geplant. Die Person mit Blick aufs Budget insistiert zum dritten Mal auf die zu hohen Bühnenkosten. Die Vereinsleitung presst die Lippen zusammen – sie wollte schon längst beim nächsten Punkt der Tagesordnung sein und weiß, dass der Abend wieder länger dauern wird. Zwei Programmverantwortliche übertrumpfen sich im Streitgespräch über ihre Lieblingsbands, während jemand aus dem Technikteam wissen will, wie viele Mikros überhaupt benötigt werden. Während alle nachschärfen, schweigt der Neuzugang angestrengt – die eigenen Ideen für das Kinderprogramm finden zwischen alldem keinen Platz. Auch eine andere Stimme verstummt, nachdem ihr zum dritten Mal das Wort abgeschnitten wird.

Nach zwei zähen Stunden steht die Runde fast dort, wo sie begonnen hat. Nur erschöpfter. Paul Watzlawick, Philosoph und Psychotherapeut mit dem Schwerpunkt Kommunikationswissenschaft, hat es auf den Punkt gebracht: „Man kann nicht nicht kommunizieren“. Auch Schweigen, Augenrollen oder Nicht-zu-Wort-kommen-Lassen sind Botschaften – die im Verein jedoch oft überhört werden.

Gewürze, die aufheizen oder beruhigen

Teilhaben heißt, den eigenen Geschmack einbringen und dem Gemeinsamen Würze verleihen. Wenn aber jede*r ungebremst dazustreut, kann das Ganze ungenießbar werden. Dann heißt es vielleicht schnell einmal, die Vielfalt sei das Problem – dabei ist sie die eigentliche Stärke. Aber wo liegen die Problematiken? Und wie kommen wir da heraus? Häufig bestimmen jene den Geschmack, die am lautesten würzen, während die, die auf Ausgewogenheit achten und sich dafür zurücknehmen, in den Hintergrund geraten. Worte können erhitzen oder beruhigen, sie können zur Teilhabe einladen oder zum Rückzug führen: „Wir müssen das endlich durchziehen!“ setzt die Runde unter Druck, während „Lasst uns das noch einmal sortieren“, den Raum öffnet und Spannung herausnimmt. Problematisch wird es, wenn ein Geschmack alle anderen überdeckt. Niemand wollte dem neuen Vereinsmitglied das Wort abschneiden, und doch hat es geschwiegen. Niemand wollte einer einzelnen Stimme so viel Raum geben, und doch dominierte sie die Runde.

Gerade in Kulturvereinen, wo Idealismus auf Leidenschaft trifft, ist Sprache oft das schärfste – und zugleich empfindlichste – Gewürz: Wenn Meinungsverschiedenheiten zu persönlich werden, kippt die Stimmung – und mit ihr die Motivation.

Moderation schafft Balance

Auch an diesem Abend versucht die Vereinsleitung gleichzeitig zu moderieren, Ideen einzubringen und zu schlichten. Kein Wunder, dass sie die Lippen so fest zusammenpresst – das sind Rollen, die nicht leicht vereinbar sind. Eine Moderation festzulegen und diese klar von den Inhalten zu trennen, entlastet jede Vereinssitzung. Rotierende Moderation verhindert, dass immer dieselbe Person die Last trägt, und macht deutlich, dass Struktur eine gemeinsame Verantwortung ist. Oft bringt weniger Reden mehr: Eine Minute Stille, bevor der nächste Tagesordnungspunkt drankommt, oder ein Check-in, bei dem jede*r einen Satz sagt – nicht mehr und nicht weniger. Solche Pausen sind keine Zeitverschwendung, sondern schaffen Raum für Beteiligung. Weil Ruhe nicht das Gegenteil von Engagement ist, sondern seine Voraussetzung – so wie ein Gericht manchmal erst durch den Abstand der Aromen zur Geltung kommt.

Süß, scharf oder beides?

Nicht jede*r mag es scharf. Manche brauchen Zeit, andere brauchen Tempo, manche reden gern, andere hören lieber zu. Das anzuerkennen erweitert die Möglichkeiten. Entscheidend ist nicht die Zahl der Stimmen, sondern der Umgang mit ihnen. Vereine, die sich der Macht der Sprache bewusst sind, können lernen, Stimmen zu balancieren, Pausen zuzulassen und Unterschiede als Ressourcen zu begreifen. So wird aus Chaos ein Gespräch und aus der Sitzung ein Ort, an dem man wirklich etwas bewegen kann.

Am Ende ist es im Verein wie am Würstelstand: Entscheidend ist nicht, ob wir scharf oder süß wählen, sondern dass wir überhaupt danach gefragt werden.