Wie können wir Vermittlungsarbeit gestalten, sodass Sie Ihren Senf dazugeben können? Überlegungen zur Situation im Theater von Elisabeth Mürzl.

Senf galt früher als etwas Kostbares. Er veredelte einfache Gerichte, egal ob er geschmacklich dazu passte oder nicht. Wer „den eigenen Senf dazu gibt“, fügt also ungefragt etwas hinzu, das manchmal eher stört als bereichert. Werden offene Vermittlungsformate, in denen das Publikum zu Wort kommt, so wahrgenommen – als ungebetene Würze, unpassend, vielleicht sogar überflüssig? Oder im besten Fall als das, was auch Senf historisch war: eine Kostbarkeit, das gewisse Etwas?

Haben Sie das auch schon einmal erlebt? Bei der Stückeinführung erklärt die*der Dramaturg*in dem Publikum, worum es im Stück geht. Im Anschluss an das Stück: ein Publikumsgespräch, bei dem das Publikum der Regie oder den Schauspieler*innen Fragen zum Stück stellen kann. Ich frage mich: Kann hier echter Austausch stattfinden? Oder wird das Stück aus Sicht der Künstler*innen nochmals erklärt?

Klar – nicht alle Gespräche müssen auf direkten Austausch mit dem Publikum abzielen. Doch um jene Vermittlungssituationen zu ermöglichen, die Sie einladen, Ihren Senf dazuzugeben, müssen wir genau hinschauen und hinterfragen, was Vermittlung für uns bedeutet.

Erklären, aber nicht nur

Was denn falsch daran ist, wenn das Stück erklärt wird, fragen Sie sich? Kunst-Vermittlung ist nicht gleich Kunst-Erklärung. Gute Vermittlung bewegt sich auf einem Spektrum von erklärend bis hin zu partizipativ. Eine Erklärung ist nicht falsch, aber vernachlässigt vieles. Sie suggeriert: Es gibt die eine (richtige) Lesart, oft jene der Künstler*innen. Sie, das Publikum, sollen das nun nachvollziehen und verstehen. Wie das Stück auf Sie wirkt, wird oft ausgeblendet.

Kunstvermittlung kann also auch Erklären bedeuten, aber eben nicht nur. Gute Vermittlung schafft es, an die Erfahrungswelt des Publikums anzuknüpfen und sie mit dem Stück zu verweben – oder aufzuzeigen, wo diese Kontexte auseinanderklaffen und anecken. Das gelingt nur, wenn Fragen nicht ausschließlich an die Künstler*innen gerichtet sind, sondern auch das Publikum befragt wird.

Gerade bei gesellschaftskritischen Stücken ist die Wirkung auf Sie, das Publikum, zentral: Die Stücke zeigen auf, wie wichtig das Handeln einzelner und der Widerstand im Kollektiv ist. Und dennoch sehen wir es in den Formaten und Erzählweisen der Vermittlung noch viel zu oft, dass eine unhinterfragte Deutungshoheit – oft jene der Künstler*innen – angenommen wird und die Erfahrung des Publikums nur selten zur Sprache kommt. Wie also weiter? Wie kann gute Vermittlung aussehen? Wie schaffen es Vermittler*innen in den Dialog zu gehen? Und wer macht es uns vor?

Den Ton angeben: dialogisch und jargonfrei

Gute Vermittlung sieht nicht immer gleich aus – da Sie sich an Ihnen orientiert. Bevor wir als Vermittler*innen gleich zum „In dem Stück geht es um …“ ansetzen, könnten wir stattdessen vorausschicken, dass wir die Stückeinführung als Gespräch verstehen. Oder auch mit einer Frage beginnen, die sich das Publikum vor und nach dem Stück – im Austausch mit der Gruppe oder im Stillen für sich – stellen kann. Wie wir als Vermittler*innen sprechen, legt den Grundstein für einen offenen Dialog mit dem Publikum.

Statt auf Jargon setzen wir auf eine klare, verständliche Sprache. Wenn wir uns dabei ertappen, dass wir Fachbegriffe und Fremdwörter in Schachtelsätzen verpacken, dann stellen wir uns doch die Frage: Was will ich damit sagen? Wen ansprechen? Was möchte ich Ihnen weitergeben? Wir müssen als Vermittler*innen nicht alles wissen. Wir wollen inspirieren. Und Sie dazu anregen, selbst zu interpretieren.

Wer vermittelt?

Vermittler*in ist ein eigener Beruf, das ist gerade im Theater keine Selbstverständlichkeit. Teilweise wird diese Arbeit von den beteiligten Künstler*innen selbst übernommen. Gerade wenn es um die eigene künstlerische Arbeit geht, kann die Hemmschwelle größer sein, nach dem Senf des Publikums zu fragen – oder auch für das Publikum, Kritik zu formulieren. In unserer Rolle als Vermittler*innen haben wir eine gewisse Distanz zum Stück, zur künstlerischen Arbeit – darin liegt auch die Stärke dieser Position. Wir dürfen – sollen sogar – einen Schritt zurück machen und die Publikumsperspektive kennenlernen und einnehmen. Was in der Vermittlung also hilft, sind: Vermittler*innen.

Wer macht es vor?

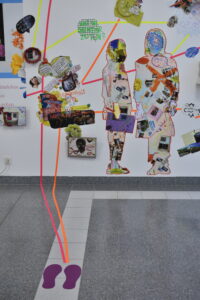

Das Schauspielhaus Wien mit dem offenen^Haus. Sie geben ihrer Vermittlungsarbeit einen Namen, arbeiten und schleifen an ihr: Vermittlung ist hier kein statisches Konzept. Für einzelne Theaterstücke werden neue Formate entwickelt. Erprobungsraum dafür sind unter anderem Die besten 30 Minuten – ein Gespräch im Anschluss an das Stück, mal mit, mal ohne mitwirkende Künstler*innen. Immer aber mit dem Ziel, dem Publikum untereinander Austausch zu ermöglichen.

In meiner eigenen Arbeit beobachten wir in den Stückeinführungen und Gesprächen nach den Stücken im \seiteneingang – einem theaterübergreifenden Abo – oft, dass unsere Abonnent*innen untereinander in Kontakt treten wollen oder ganz unbeschwert ihre Meinung zum Stück Kund tun. Wir fördern das in unserer Vermittlung mit offenen und direkt ans Publikum gerichteten Fragestellungen: War der Abend für Sie bereichernd? Erkennen Sie sich in der Hauptfigur wieder? Sind Sie beunruhigter oder hoffnungsvoller als noch vor dem Stück? War das berieselnd oder grübeln Sie weiter? Bei den Antworten auf diese Fragen stellen wir dort immer wieder fest: Ja, jargonfrei und dialogisch mag simpel klingen. Aber es ist wirksam.

\seiteneingang hat einen Leitfaden für Stückeinführungen entwickelt. Auf Anfrage erhältlich: seiteneingang@theaterabo.at