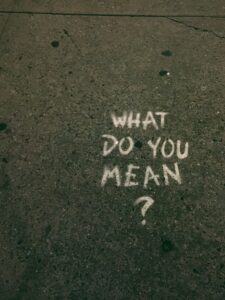

Warum wir nicht überall unseren Senf dazugeben müssen und wie wir guten Senf erkennen. Von Hannah Stuck.

In der späten Neuzeit war Senf ein so beliebtes, universelles und weit verbreitetes Gewürz, dass es stets zu jedem Gang gereicht wurde – oft auch ungefragt, ungewollt oder zum gewählten Gericht völlig unpassend. Die daraus entstandene Redensart, “den Senf dazugeben”, könnte den heutigen Umgang mit Meinungen wohl kaum treffender beschreiben. Gerade in sozialen Medien werden Meinungen schnell und ungefiltert geäußert. Und auch im Alltag begegnen sie uns öfter als uns lieb ist. Oder?

Meinungsfreiheit vs. Meinungsethik

“Da hättest du jetzt nicht unbedingt deinen Senf dazugeben müssen”, denke ich oft über mich und andere. Wenn ich das nicht nur denke, sondern auch sage, fällt häufig der Satz: “Man darf heutzutage aber auch gar nichts mehr sagen.”

Und das, obwohl es Meinungsfreiheit gibt. Ich bin eine absolute Verfechterin der freien Meinungsäußerung. Meinungspluralität ist eine Triebkraft unserer heutigen Demokratien. Daran möchte ich nicht rütteln. Mein Eindruck ist jedoch, dass es Meinungspluralität gibt, die demokratiefördernd wirkt, als auch eine, die uns als Gesellschaft nicht gut tut – dann, wenn Senf zu scharf abgeschmeckt wird.

Es geht also nicht um eine Art “Verbotskultur”, die ich zu etablieren versuche. Dies ist kein Plädoyer für weniger Senf, sondern für Senf von besserer Qualität. Senf, der oft zu scharf abgeschmeckt wird, ist Ihnen bestimmt auch schon untergekommen. In meinem Umfeld sind das beispielsweise Themen wie Klimakrise, Tempolimits, Asylrecht, Ananas auf Pizza oder wie vegane Fleischersatzprodukte bezeichnet werden (sollten). Die Frage, die sich hier aufdrängt, ist natürlich, wer das nach welchem Maßstab zu definieren vermag. Diese Frage ist zugegebenerweise wenig innovativ, wenn auch eventuell etwas in Vergessenheit geraten. Bereits zu vorchristlichen Zeiten philosophierte Sokrates über ebendiese Tugendethik, woraus später das sokratische “Drei-Siebe-Prinzip” entstand. Demnach kann verantwortungsvolle Kommunikation erst dann stattfinden, wenn eine Aussage folgende drei Filter bzw. Siebe erfolgreich durchlaufen hat: Notwendigkeit, Wahrheit und Güte.

Das erste Sieb: Notwendigkeit

Sokrates lehrt zu prüfen, ob eine Aussage wirklich wichtig für Empfänger*innen, Absender*innen oder die Gesamtsituation ist. Dass dann also beim Bestellen in der Pizzeria die Meinung zu Ananas auf Pizza eine gewisse Notwendigkeit erlangen kann, wird deutlich. Dass es wiederum eine öffentliche, sogar politische Debatte über die Daseinsberechtigung des Begriffs Veggie-Burger gibt, wenngleich es doch Produkte mit Bezeichnungen wie Scheuermilch oder Katzenzungen auch in die Supermarktregale geschafft haben, erklärt sich mir nicht.

Senfprobe 2: Wahrheit

Wurde der Senf allerdings erfolgreich durch das erste sokratische Sieb gestrichen und für notwendig empfunden, bleibt zu prüfen, ob die Aussage wahr ist. Es muss differenziert werden, da Meinungen erstmal keine Fakten sind. Dennoch können sich in Meinungen (vermeintliche) Fakten verstecken. Gute Beispiele dafür liefern regelmäßig Vertreter*innen rechtspopulistischer Parteien, wie etwa Alice Weidel (AfD) 2018: „Diese gesamte Klimahysterie ist wirklich an den Haaren herbeigezogen.“ Sicherlich ist es legitim, eine eigene Bewertung des Umgangs mit der Klimakrise vorzunehmen. Als gewählte Volksvertreterin scheint es zunächst auch notwendig, diese Meinung zu äußern, wenn sie das abbildet, was die eigene Wähler*innenschaft denkt. Dennoch liegt dieser Aussage keine evidenzbasierte Faktenlage zugrunde, wodurch die Formulierung nach sokratischen Prinzipien nur als unwahr und somit als durchgefallen bewertet werden kann.

Interessanterweise – so scheint mir – gilt gerade im politischen Diskurs, je pikanter der Senf abgeschmeckt ist, desto irrelevanter wird der Wahrheitsgehalt. Mit dem Erstarken rechtspopulistischer Parteien in Europa wird unsagbar Geglaubtes stetig sagbarer. Unbeachtet bleiben dabei wissenschaftliche Erkenntnisse, gesellschaftliche Errungenschaften, demokratische Grundpfeiler sowie die Logik des besseren Arguments.

Das führt dazu, dass weniger Klimaschutzmaßnahmen getroffen werden als zur Erreichung festgelegter Klimaschutzziele notwendig wären, weil diese im Diskurs als überbewertet und zu teuer empfunden werden – obwohl klar bewiesen ist, dass dieser Weg am Ende der teurere sein wird.

Das führt zum Beispiel auch dazu, dass sich die Diskussion über das Asylrecht in Österreich und Deutschland verschiebt, weil Menschen sich von Asylbewerbenden bedroht fühlen, obwohl Polizeistatistiken – richtig gelesen – belegen, dass Asylbewerbende keine per se bedrohliche Personengruppe sind.

Es sind Gefühle und Bewertungen, die Diskurse bestimmen.

Mehr Meinung als Fakten, nur der scharfe Senf auf dem Teller ohne jegliche andere Substanz. Das schmeckt doch nicht. Weder Sokrates noch unserer hochgelobten Demokratie!

Ein letztes Gütesiegel für den Senf

Dem dritten sokratischen Sieb nach, der Güte, gilt es, eine notwendige und wahre Aussage nicht zu treffen, wenn sie schadet, andere Menschen herabsetzt oder unnötiges Leid verursacht. Es ist Sokrates’ klares Plädoyer für süßen statt scharfen Senf. Der schmeckt vor allem zu veganer Wurst – meine Meinung.

Der eigene Senf

In diesem Beitrag habe ich fast alle oben genannten Reizthemen ironischerweise auch mit meinem eigenen Senf versehen. Vielleicht hat ein Teil der Lesenden nun einen erhöhten Puls, ein anderer Teil hat beim Lesen zustimmend genickt, andere bewegen sich dazwischen. Am Ende ist es mit den Meinungen eben wie mit dem Geschmack: Sie sind unterschiedlich. Mein Senf schmeckt nicht jeder Person – und das ist auch völlig in Ordnung. Daher gibt es ihn üblicherweise auch nur auf Nachfrage, anstatt ihn jemandem ungefragt aufs Brot zu schmieren. Aber wenn, dann dreifach gesiebt und fein abgeschmeckt, guten Appetit.