Über Bestattungskultur und den Umgang mit Gefühlen hat Lisa-Viktoria Niederberger mit Martin Prein gesprochen.

Lisa-Viktoria Niederberger: Als vor einigen Jahren mein Vater gestorben ist, hatte ich ein starkes Bedürfnis, über den Tod zu reden. Ich habe gemerkt, dass das vielen Menschen sehr unangenehm ist. Wieso ist das so?

Martin Prein: In uns sitzt viel mehr Angst vor dem eigenen Tod, als uns rational zugänglich ist. Würden wir jetzt am Hauptplatz eine Straßenumfrage machen und die Leute fragen, ob sie Angst vor dem Tod haben, werden sicher über 90 % der Leute ‚Nein‘ sagen, aber noch ergänzen ‚Wie ich sterbe, ist mir aber nicht egal‘. Ich glaube aber, diese Leute täuschen sich gewaltig, denn es ist sozusagen die Urangelegenheit des Menschen, mit dem Wissen, dass wir ausgelöscht werden, fertig werden zu müssen und gleichzeitig nichts darüber zu wissen. Wir stehen da radikal an. Dass wir dieses Todesbewusstsein in Schach halten können, ist eine große psychologische Leistung, die wir über die hunderttausenden Jahre Menschheitsgeschichte entwickeln mussten. Einer der Mechanismen, die wir dafür herausgebildet haben, ist der Grundsatz ‚Irgendwann heißt nie‘. So gut haben wir das Wissen über unsere eigene Sterblichkeit ausgeblendet. Und es ist auch gut, dass wir das können. Denn was wäre das für ein Leben, wenn wir andauernd über unsere eigene Vergänglichkeit nachdenken würden? Absolut schrecklich. Die Anwesenheit des Todes oder einer Leiche erinnertn uns an unsere eigene Sterblichkeit, und die ist für uns nunmal schwer zu ertragen. Dieser Tod eines nahestehenden Menschen ist ein Riss in unserem Leben. Er betrifft nicht nur die akute Trauer und später die trauerpsychologischen Veränderungen, , sondern holt auch Todesangst-Vergessenheit hervor, die wir sonst so gut schützen – wir werden daran erinnert, dass auch das ‚Iirgendwann‘ eintritt.“

Niederberger: Reagieren viele Menschen deswegen auch so intensiv auf den Anblick eines toten Körpers? Dass sie sich beispielsweise ekeln oder Angst haben. Viele sagen ja auch, dass sie eine verstorbene Person gar nicht mehr sehen wollen, sondern lieber lebendig in Erinnerung behalten möchten.

Prein: Genau. Der tote Körper ist unter anderem deswegen so behaftet, weil er einerseits das radikalste Zeichen des eigenen Todes ist und andererseits, weil wir in seiner Betrachtung einfach merken, wie wir mit unserer Rationalität anstehen. Die Leiche ist das radikal Unbekannte schlechthin. Über viele Kulturen hinweg, die wir erfassen können oder konnten, können wir beobachten, dass wir Menschen den toten Körpern gegenüber stark ambivalente Empfindungen aufweisen. Sie wecken bei uns Gefühle von Ruhe, Stille und Frieden, aber gleichzeitig auch von Gefahr oder Unreinheit.

Niederberger: Wie geht unsere aktuelle Bestattungskultur mit dieser Ambivalenz um? Gibt es Bestrebungen, dem Tod seinen Schrecken zu nehmen? Ist das, deiner Meinung nach, überhaupt möglich?

Prein: Es ist gegenwärtig z.B. Trend, das Helle mehr in die Bestattung hereinzuholen. Viele Bestattungsunternehmen haben mittlerweile weiße Leichenwägen. Über Farbe und Buntheit will man weg von Schwarz und Trauer. Aus meiner Sicht sind das hilflose Versuche, den düsteren Assoziationen auszukommen, sie umzufärben, aber im Kern gelingt es nicht. Das meine ich auch, wenn ich in meinen Büchern von ‚Verteelichtung‘ schreibe. Recherchiert man Sterben, Tod oder Trauer online und sieht sich die Bildersuche an, kommen Teelichter, Bäume, Wolken, Pusteblumen, Segelschiffe etc. Natürlich müssen da keine kopflosen Leichen stattdessen gezeigt werden, aber das ist wieder beispielhaft dafür, wie man sich den Tod verfügbar machen und die Angst beiseiteschieben will. Aber so ist der Tod nicht. Ganz viele sterben mit Angst, voller Entsetzen und wollen eben nicht sterben. Die letzten Meter sind vielleicht nicht schön, und auch die Medizin kann auch nicht alles an Schmerz und Angst nehmen.

Niederberger: Wenn wir über Bestattungskultur sprechen, nehmen wir sehr oft Rücksicht auf die Wünsche und Vorlieben der Verstorbenen. Wir suchen Blumen in deren Lieblingsfarben für den Sargschmuck aus, bringen deren Lieblingsmusik mit etc. Aber eigentlich sollten wir ja die, die bleiben unterstützen, oder? Was brauchen Hinterbliebene?

Prein: Was für viele im Trauern neben den Schmerzen schnell im Vordergrund steht, ist auch das Erleben dieser absoluten Hilflosigkeit. Ein Gegenmittel dazu ist Handlungsfähigkeit. Irgendetwas zu tun reduziert die Hilflosigkeit. Rituale und all die andere Arbeit rund um den Trauerfall schaffen Ordnung und bringen Stabilität. Wenn mir ein*e akut Trauernde*r gegenübersitzt, dann geht es für die anderen Menschen primär darum, diese Hilflosigkeit und Sprachlosigkeit mit der Person zusammen auszuhalten. Das lernen Interessierte auch in meinen Seminaren. Natürlich kann ich auch praktisch bei Dingen helfen, z.B. bei der Organisation der Trauerfeier, aber im Kern geht es darum, es auszuhalten, dass es für die Reaktion auf einen Tod keine Lösung gibt. Es geht darum, die Betroffenen wahrzunehmen, wie es ihnen gerade geht und Angst, Unsicherheit, Verzweiflung, oder Ambivalenz mit ihnen gemeinsam auszuhalten.

Niederberger: Gilt das auch für die Angst vor der eigenen Sterblichkeit?

Prein: Ganz genau. Was mir an der Todesangst so gefällt, ist dass sie ungemein verbindend sein könnte, denn jeder Mensch trägt sie in sich und jeder Mensch versucht, sie nicht spüren zu müssen und jede Kultur und jede Gesellschaft versucht permanent, sie in Schach zu halten, z.B. durch Rituale, Gebete oder auch das Wegschieben. Im Kern verbindet uns das alle miteinander. Niemand von uns weiß, wie es uns in der letzten Stunde des Todes gehen wird. Sind wir von Angst zerfressen oder gehen wir ruhig und gelassen hinein. Das weiß niemand, bis es so weit ist. Das ist etwas, das uns verbindet.

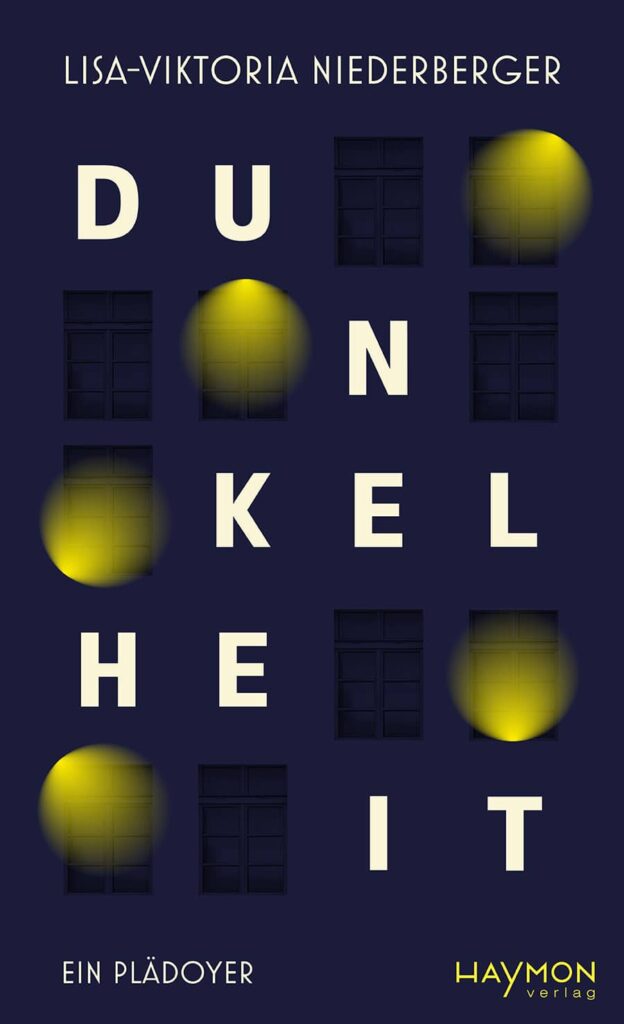

Lisa-Viktoria Niederberger, Dunkelheit. Ein Plädoyer, Haymon 2025, 248 Seiten

Martin Prein, Letzte Hilfe Kurs. Weil der Tod ein Thema ist, Styria 2019, 176 Seiten.

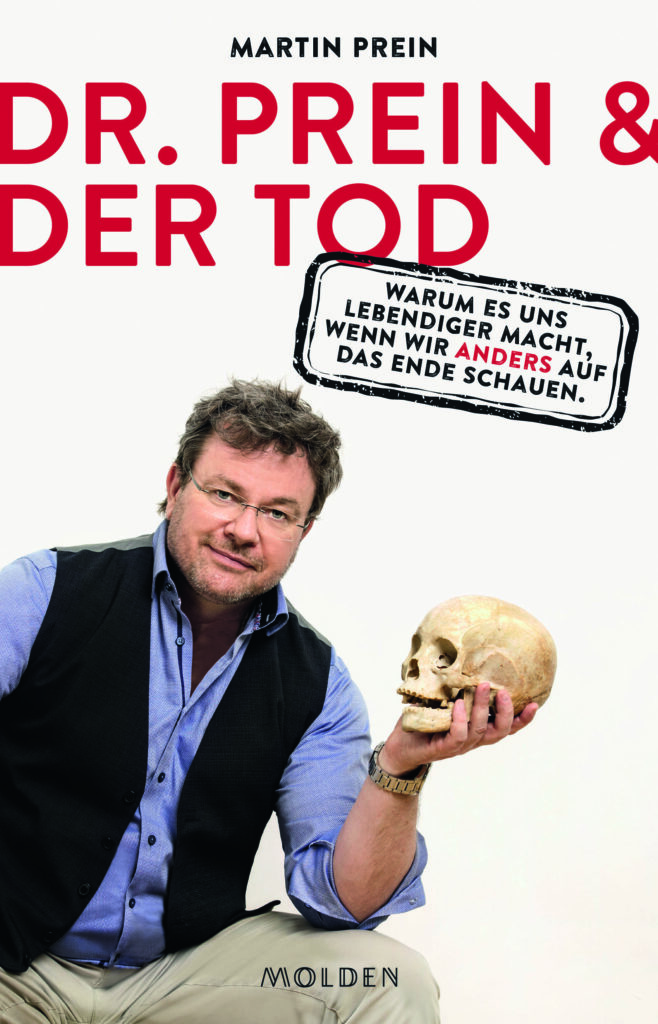

Martin Prein, Dr. Prein und der Tod. Warum es uns lebendiger macht, wenn wir anders auf das Ende schauen, Molden 2021, 176 Seiten.