Andreea Zelinka über das Sprechen und Schweigen über Tod, Trauer und queere Bezüge.

Der Tod ist ein unwillkommener Gast. Da man ihn nicht ausladen kann, wird er möglichst ignoriert. Und dann begleitet ihn auch noch die Trauer. Mit der will man sowieso nichts zu tun haben. Tod und Trauer sind zu einem Tabu geworden. In Europa leben wir mittlerweile in einer Gesellschaft, in der es häufig als wichtig angesehen wird, lange zu leben, jung zu bleiben und gut gelaunt und motiviert durchs Leben zu gehen. Tod und Trauer passen nicht in eine leistungsorientierte Gesellschaft, deren Menschen scheinbar ewig leben wollen.

Und doch sind sie fester Bestandteil des menschlichen Lebens. „Wir sind nicht nur Lebewesen, sondern auch Sterbewesen“, schreibt Autorin Katja Lewina. Verlust ist alltäglich und wenn wir ihn als Teil des Lebens verstehen, wird es leichter, einen Umgang mit ihm zu finden.

Zurück ins Leben

Die Death-Positive-Bewegung ist in den USA entstanden und begreift ehrliches Sprechen über den Tod und das Sterben als einen Grundpfeiler einer gesunden Gesellschaft. Auch in Linz versucht der Verein Death Positive den Tod zurück ins Leben zu holen. Als Reisebegleiterinnen für Sterbende und deren Angehörige, von der Abholung über die Trauerfeier und danach, machen Verena Brunnbauer und Nicole Honeck auch Trauer- und Aufklärungsarbeit an der Schnittstelle von Kunst und Kultur. Ein wichtiger Bestandteil ihrer Arbeit ist es, über den Tod ins Sprechen zu kommen. Das erfordert „Mut, auch dorthin zu schauen, wo die Trauer richtig wehtut“, sagt Nicole Honeck. Zum Sprechen gehört auch das Zuhören. Daher bieten sie sich als Zuhörer*innen an. Denn meistens sei zuhören oder einfach da zu sein das Wichtigste.

Queering Death

Der Umgang mit Trauer und das Bestatten ist von Unsichtbarkeit, Normen und Zwängen geprägt, die sich oft an einem cis- und heteronormativen, weißen, abled-bodied und ökonomisch privilegierten Ideal orientieren. So werden etwa Wahlfamilien, also enge Freundes- und Beziehungsnetzwerke außerhalb der amtlichen oder Blutsfamilie, oft nicht berücksichtigt, wenn es um Mitspracherecht bei Beerdigungen oder um rechtliche Entscheidungen im Sterbefall geht. Queering Death bedeutet, dominante Ideen, Praktiken und Narrative herauszufordern, die uns in allen Phasen unseres Lebens daran hindern, auszudrücken, wer wir sind – auch wenn wir sterben. Doch auch das Sterben kann selbstbestimmt, widerständig, kollektiv und kreativ gestaltet werden.

„Queer(ing) Death betrifft nicht nur den Tod, sondern auch das Leben“, schreibt Autorin und Gesundheitsexpertin Zena Sharman. Tod und Trauer zu enttabuisieren, hilft uns, kollektive Verluste – Femizide, Kriegsopfer und Klimakatastrophe – zu betrauern, die eigenen Gefühle besser zu verstehen und herauszufinden, was das gute Leben eigentlich ist. So öffnet sich ein Raum. Nicht nur für einzelne Communities, sondern für die ganze Gesellschaft, um ohne Angst und mit gegenseitiger Fürsorge den Tod wieder zurück ins Leben zu holen. Daher hat sich insbesondere in der queeren Community ein bewussterer Umgang damit entwickelt.

Gegenseitige Hilfe auch beim Sterben

Den Tod, das Sterben und Trauern als kollektive und kollaborative Erfahrung zu verstehen, statt alleine damit zu bleiben, eröffnet auch eine anarchistische Vision: gemeinschaftsbasierte Modelle von Sterbebegleitung, die in gegenseitiger Hilfe begründet sind. Daraus ergibt sich ein größer gedachtes Befreiungsprojekt, das neue Bedingungen schafft, die das Leben nicht gewaltsam verkürzen und unter denen wir bis zum Tod selbstbestimmt leben können.

Das betrifft auch das Trauern. Anstatt zu versuchen, möglichst rasch über den Verlust hinwegzukommen und einander das Gefühl zu geben, nur bestimmte Weisen des Trauerns seien berechtigt, bedeutet frei zu trauern, die Zeit, den Raum, die Ressourcen zu haben, die wir brauchen – und uns gegenseitig das auch zu erlauben. Das Unvermeidliche kann nicht beschleunigt werden. Deswegen gilt es, Antworten auf die Fragen zu finden, wann, wo und wie wir sterben und was nach dem Tod mit uns und unseren Angehörigen geschieht. Ein Modell könnten lokale Sterbebegleitungskollektive sein, die Sterbebegleitung und Bestattungsvorsorge verbinden und zur lokalen Nahversorgung gehören.

Empowert bis zum Tod

Eine Sprache für etwas zu finden, das als Tabu gilt, ist selbstermächtigend. Den Tod als normalen Bestandteil des Lebens zu betrachten, nimmt uns Angst und Einsamkeit. Selbstorganisierte und kollektive Sterbebegleitung macht das Sterben nicht nur wieder zu einer gemeinsamen Erfahrung, sondern bricht Normen und Zwänge auf. So schaffen wir Verbindung zueinander, fühlen uns weniger allein und sind empowert bis zum Tod.

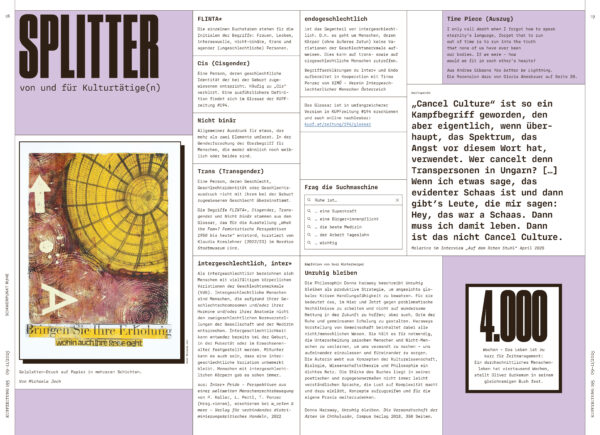

Was bedeuten cis, inter oder trans genau? Nachlesen in der Rubrik Splitter.

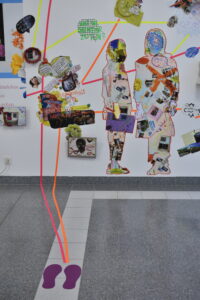

Sargbar

Mit dem Kunstobjekt »Sargbar« sucht der Verein Death Postitiv Linz öffentliche Plätze auf, um mit Passant*innen über Leben und Tod ins Gespräch zu kommen. Auf Einladung des Vereins Schwarzer Peter waren sie mit der Sargbar etwa vier Tage lang in Basel –für Verena Brunnbauer bisher das schönste Projekt: „Es kamen Obdachlose, der älteste Bestatter der Stadt, eine Pastorin und Pasant*innen. Sie alle haben drei Stunden über Leben und Tod diskutiert, einfach so an der Bar.“

Speed Dating mit dem Tod

Der Verein Death Positive Linz hat in der Arbeit mit Angehörigen festgestellt, dass viele mit offenen Fragen zurückbleiben. Daraus entstand das Kartenspiel »Sarggespräche« mit 105 Fragen über das Leben und den Tod. Es wird in Therapien, Schulen oder sogar auf Tinder benutzt –und vom Verein selbst bei Workshops und Seminaren für ein „Speed Dating mit dem Tod“ eingesetzt. Immer wieder kommt es dabei vor, dass Teilnehmende zuerst nicht über die Fragen reden wollen. Sie können sich auch eine andere aussuchen oder während den zwei Minuten schweigen. “Erfahrungsgemäß will dann aber ab der dritten Runde keiner mehr wechseln, alle sind total vertieft in ihre Gespräche und empört, wenn die Zeit vorbei ist“, erzählt Brunnbauer lachend. Die Fragen sind breit gefächert: Wie ist deine Familie mit Trauer umgegangen? Wenn es etwas gebe, das unsterblich macht, würdest du es nehmen? Aber auch konkret: Welche Musik soll auf deiner Beerdigung gespielt werden? Wo sind deine Passwörter? Oder: Was berührt dein Herz? Denn schließlich geht es darum zu verstehen: Was macht dich eigentlich im Leben glücklich?