Oder wie Kunst und Kultur Fragezeichen in die Zuckerglasur einer scheinbaren Idylle hämmerten. Mario Friedwagner hat sich bei Akteur*innen aus Kunst, Kultur, Klimaschutz und Politik sowie bei Team und Intendanz von Salzkammergut 2024 umgehört und blickt auf den Kulturhauptstadt-Prozess zurück – und nach vorn.

Die Anfänge

Im November 2019 erhielten Bad Ischl und das Salzkammergut überraschend den Zuschlag, eine der drei europäischen Kulturhauptstädte im Jahr 2024 auszutragen. Wenige Monate bevor die Corona-Pandemie das Land lahmlegte, war die Euphorie in der Region am Höhepunkt. Tourismus und Gastronomie rieben sich die Hände und das Bewerbungsteam lachte aus den Zeitungen. Die beiden “Bid-Books” (Bewerbungsbücher), die von diesem Team verfasst wurden, hatten die wenigsten gelesen.

Eineinhalb Jahre später war die Euphorie schon wieder verflogen. Zwar wurden im Stillstand der Lockdowns Gremien besetzt und ein künstlerischer Leiter bestellt, aber die Stimmung hatte sich eingetrübt. Viele beklagten, dass es an Transparenz und Kommunikation fehle und unklar sei, was vom Bewerbungsnarrativ tatsächlich bleiben werde. Als ein internes Zerwürfnis sogar zur Abberufung des künstlerischen Leiters führte, war der erste Katzenjammer perfekt.

Wer macht Kunst und Kultur?

Mit Elisabeth Schweeger wurde zwar eine international erfahrene Nachfolgerin gefunden, die neue Intendantin erwies sich aber als streitbare Kämpferin für die Anliegen der Kunst und so sollten Skandalisierung und Empörungsbewirtschaftung das Projekt bis zuletzt in den sozialen Medien begleiten. Für die Poetry Slammerin Mieze Medusa, die 2024 vier Monate als Stadtschreiberin in Ischl verbrachte, war die aufgebrachte Stimmung nur bedingt nachvollziehbar. „Interessant war für mich, dass der große Skandal rund um den Pudertanz, den ich übrigens toll fand, ab Linz und Salzburg kaum jemanden interessierte.“ Umso mehr sei die Debatte vor Ort von einem seltsamen Spin geprägt gewesen. „Ich war total überrascht, dass Kultur als etwas geframed wurde, das mit Kunst nichts zu tun hat. Jetzt ist natürlich Kultur ein weites Feld, aber, dass zeitgenössische Kunst als etwas Kulturfremdes definiert wird, das riecht ein bisschen seltsam.“

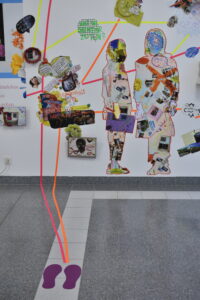

Hannes Heide, Aufsichtsratsvorsitzender der Kulturhauptstadt GmbH, stimmt zu. Aus seiner Sicht gab es „drei Projekte, die explizit herausgenommen wurden, um Aufregung zu erzeugen“. Bei genauerem Hinsehen zeige sich aber, dass die Abgrenzung von Kunst und Kultur die Realität verzerrt. „Ich habe immer wieder Kritik gehört, dass die Region nur Schauplatz sei für Künstler*innen, die von auswärts kommen, aber wer sich das Programm genauer anschaut, wird eine hohe Beteiligung lokaler Akteur*innen aus Kultur, Bildung und Vereinen feststellen.“ Leider hätten auch die mitunter „sehr persönlichen Angriffe auf die Intendantin“ dazu geführt, dass „lokale Akteur*innen und Projekte oft zu wenig vorgekommen sind.“

Demokratie und Zeitdruck

Als Frau* in Leitungsfunktion war Elisabeth Schweeger Angriffen ausgesetzt, die einem männlich gelesenen Intendanten wohl erspart geblieben wären. Andererseits wird Schweeger nachgesagt, auch nicht gerade zimperlich zu sein. Angesprochen auf die Diskrepanz, stets die Bedeutung von Demokratie betont zu haben, im operativen Geschäft aber durchaus autoritär aufgetreten zu sein, entgegnet die Intendantin ehrliche Worte: „Wenn du schon einen Apparat hast, der funktioniert, kannst du sehr viel basisdemokratischer vorgehen als bei so einem Projekt, wo der Auftrag lautet: In eineinhalb Jahren muss das Ding stehen.“ Schweeger betont aber auch, dass sie bei „aller Autorität den Respekt vor den Menschen nicht verloren“ habe. Gerade die Kontinuität im Programmteam zeige, „dass wir einen Weg gefunden haben, mit den schwierigen Konditionen umzugehen.“

Der von Schweeger erwähnte Zeitdruck war wohl die größte Herausforderung für das überwiegend recht junge Team. Lisa Neuhuber aus Ebensee, im Programmteam für Museen und Erinnerungskultur verantwortlich, unterstreicht auch die spezielle Situation des ländlichen Raums: „Wir haben zwar eine reichhaltige kulturelle Szene, die aber überwiegend ehrenamtlich getragen und anders belastbar ist als die einer großen Stadt. Bad Ischl war bisher die kleinste Bannerstadt in der Geschichte der Kulturhauptstädte und insofern können wir mit dem, was uns gelungen ist, sehr zufrieden sein.“

„Das Programm auf einzelne Highlights herunterzubrechen“ sei kaum möglich, betont Neuhuber, es sei einfach „irrsinnig cool gewesen, zu sehen wie regionale Vereine und Künstler*innen mit internationalen Leuten Projekte gemacht haben.“ Gerade die Ausstellung von Chiaru Shiota im Gedenkstollen des ehemaligen KZ Ebensee sei ein „gutes Beispiel dafür, wie eine internationale Künstlerin extrem gut mit dem Ort und dem regionalen Trägerverein funktioniert hat und beide Seiten von dem Austausch profitiert haben.“

Die Region gestalten

Julia Müllegger, die als Leiterin des Freien Radios im Salzkammergut und im Leitungsteam des Kino Ebensee zwei wesentliche Player der Freien Szene mitgestaltet, formuliert einen differenzierten Befund. Es gäbe heute „gestärkte Netzwerke in der Region, deren Wissen sich auch auf europäische Förderungen erstreckt und auch eine größere Offenheit gegenüber Kultur und experimentellen Kunstformen.“ Der Weg „zu strukturellen Verbesserungen der Produktionsbedingungen, wie offene Proberäume oder Ateliers“, sei aber noch lang. Jedenfalls habe der Kulturhauptstadtprozess den Initiativen „die Möglichkeiten gegeben, sich zu verorten, zu reflektieren, zu vernetzen und auch wahrzunehmen, welche Erzählungen von wem Wirklichkeiten schaffen.“

Die Kulturhauptstadt sei sicher „bei manchen Bürger*innen und Entscheidungsträger*innen ein Türöffner“ gewesen, betont Müllegger, andererseits würden Statistiken zeigen, dass die Reichweite von Kultur nicht flächendeckend sei, daher müsse man mit Zuschreibungen aufpassen: „Der Ansatz, Kultur und Tourismus stärker zu verbinden, war durchaus ambitioniert, und an manchen Stellen hat das auch funktioniert. Gleichzeitig erkenne ich wenig spürbare Maßnahmen, die Natur der Region – das, was sich so gut vermarkten lässt – ausreichend zu schützen. Das Ansinnen, Kunst und Kultur sollten ihren Beitrag leisten, halte ich für wichtig, allerdings nur, wenn man auch die Grenzen anerkennt. Die Blechlawine auf der B145 zu verhindern, das sehe ich nicht.“

Die Frage, ob sich die Kulturhauptstadt mit ihrem Anspruch als Regionalentwicklungsprojekt nicht zu viel aufgeladen habe, ist sicherlich berechtigt. Bereits im ersten Bewerbungsbuch war von “Tipping Points” im Bereich des Verkehrs, der Wohnkosten und des Overtourism zu lesen und es wäre vermessen zu glauben, Kunst und Kultur könnten tatsächlich Lösungen anbieten, die von der Politik erarbeitet werden müssen. Dennoch ist es dem Projekt gelungen, Akzente zu setzen, etwa indem zusätzliche Mobilitätsangebote eingefädelt wurden. Auch die Bemühungen im Klimaschutz seien erfreulich gewesen, betont Richard Schachinger, stellvertretender Leiter des Klimabündnis OÖ. „Schon bei den Vorbereitungen waren Klimaschutz und die Reduktion des ökologischen Fußabdrucks recht präsent. Außerdem wurde die Eröffnung nach dem Umweltzeichen für Green Events zertifiziert, was am Mobilitätskonzept gut erkennbar war.“, erklärt der Klimakultur-Experte. „Auch im Programm gab es spannende Impulse, vor allem an der Schnittstelle von Kunst mit Landwirtschaft und Bodenschutz.“

Wie geht es weiter?

Wie es mit dem Kulturhauptstadtprojekt, dessen Anfänge bereits acht Jahre zurückreichen, weitergehen wird, wird nicht zuletzt davon abhängen, ob es gelingt, „eine professionelle Personalstelle“ zu schaffen, „deren Fokus auf Finanzierungsmöglichkeiten für Kunst- und Kulturprojekte und die nötige Infrastruktur gerichtet ist“, betont Julia Müllegger, denn „ohne verlässliche Ressourcen, nicht nur für die Nachfolgeorganisation, wird es schwierig, die positiven Effekte der Kulturhauptstadt nachhaltig zu nutzen.“

Richard Schachinger, der als Mitinitiator des OKH Vöcklabruck nicht nur in Klimafragen über Expertise verfügt, ergänzt: „Es wird mittelfristig wichtig sein, was jetzt passiert – oder eben nicht. Es wird darauf ankommen, wie es mit all den Kontakten, Impulsen und Learnings im Sinne einer kulturellen Regionalentwicklung und Transformation weitergeht. Insofern halte ich das aktuelle Evaluierungsprojekt Aufbruch, Salzkammergut für super wichtig.“

Bleiben wir also gespannt, ob die gewonnenen Erfahrungswerte und Perspektiven die organisatorischen und finanziellen Anstrengungen des Kulturhauptstadtjahres überwiegen und die 23 beteiligten Gemeinden den eingeschlagenen Weg weiterverfolgen. In Anbetracht des allgemeinen Spardrucks ist dieser Kurs der Kulturentwicklung alles andere als sicher, für den Impact der bisherigen Anstrengungen und eine stringente Politik allerdings unumgänglich. Zeitgenössische Kunst und Kultur sollten als Standortfaktor ernst genommen werden und weiterhin Fragezeichen in die touristische Inszenierung des Salzkammerguts hämmern.