Wie können Künstler*innen ihre Arbeit nachhaltig und klimafreundlich gestalten? Im kulturpolitischen Arbeitskreis der GAV – Grazer Autorinnen Autorenversammlung brachten (Vorstands-)Mitglieder ihre Inputs ein und haben diese für die KUPFzeitung zusammengefasst.

fragen zu fragen der klimakrise und fragen der autorinnenschaft

von jörg piringer

wenn wir über die fraglichen zusammenhänge zwischen literaturbetrieb und klimakrise nachdenken, was sollten die kriterien sein, nach denen wir nachhaltigkeitsfaktoren unserer arbeit bewerten?

sollen wir den CO2-fussabdruck als mass heranziehen? obwohl wir wissen, dass dieser massgeblich von der ölfirma BP propagiert wurde, um die verantwortung für den klimawandel von sich abzuwälzen? haben wir ein besseres mass?

woraus besteht der CO2-fussabdruck einer autorin? sollen wir die durch ihre arbeit verursachten emissionen dazurechnen? oder nicht, weil es bei den firmen im allgemeinen auch nicht geschieht? sollten wir statt des privaten fussabdrucks einen firmen-fussabdruck fordern? wie sähe es dann mit lesereisen aus? welchen einfluss hat die wahl des transportmittels bei lesereisen oder residencies? welchen einfluss hat die grösse des publikums? wäre es nicht besser, vor mehr publikum zu lesen, weil dann der CO2-verbrauch auf mehr köpfe verteilt würde? aber würden so nicht randständigere literaturen umweltschädlicher und damit fragwürdiger? wieviel machen unsere produktionsmittel aus? sind e-books umweltfreundlicher als gedruckte bücher?

wie werden unsere arbeitsbedingungen in zukunft aussehen? werden wir klimatisierte arbeitsräume brauchen? wenn ja, wer wird diese finanzieren und wie kann das möglichst co2-neutral geschehen? werden wir unsere arbeitsroutinen an die neuen klimaverhältnisse anpassen müssen? wie beeinflussen unsicherere wetterverhältnisse lesereisen und tägliche abläufe?

wie können wir durch unsere arbeit und unser tägliches handeln die politik in richtung nachhaltigkeit beeinflussen? welche formen des aktivismus können wir uns vorstellen? haben wir eine dystopische oder utopische sicht auf die zukunft? und wie verändert diese einstellung unser handeln und schreiben?

wie können schriftstellerinnenvereinigungen wie die grazer autorinnen autorenversammlung uns dabei helfen? muss nicht solidarität auch bei diesen fragen an erster stelle stehen? wäre nicht eine gesellschaft, die mehr nach immateriellen gütern und erkenntnissen statt nach konsum strebt, nachhaltiger?

hat noch wer eine frage?

Erzählen in der Klimakrise

Von Ilse Kilic

Ich gehe von einigen Gedanken im Buch Die Große Verblendung des Autors Amitav Ghosh aus.

Darin wird der Literatur v.a. westlicher Länder vorgeworfen, als Komplizin des Klimawandels aufzutreten, indem sie Sehnsüchte weckt, deren Erfüllung zur Klimakrise beitragen. Das betrifft sowohl Attribute, mit denen Figuren von Erzählungen ausgestattet werden (Konsumgüter, Markenartikel), als auch ihre Lebensgewohnheiten (Mobilität, Ernährung).

Dazu ein Zitat: „Kultur weckt Begehrlichkeiten – zum Beispiel das Verlangen nach bestimmten Fahrzeugen und allen möglichen anderen Gerätschaften oder nach bestimmten Häusern und Gärten, die zu den Haupttriebkräften der Kohlenstoffwirtschaft zählen.”

Zugleich stellt Ghosh die Frage, warum der Klimawandel kein selbstverständlicher Bestandteil von Erzählungen ist, bzw. warum er oft als Science Fiction auftritt, eingehegt in ein Genre, selten aber als dauerhaft präsente Veränderung der Lebensumstände. In den letzten Jahren sind allerdings viele literarische Werke entstanden, in denen der Klimawandel „eine Rolle” spielt. Welche „Rolle” kann/soll es sein?

Werden größere Zusammenhänge als fix vorausgesetzt und zu wenig thematisiert, wie Ghosh postuliert? Stehen individuelle Geschichte(n) im Zentrum der Erzählungen, kollektive aber im Hintergrund, etwa bei vielen sehr präsenten Erzählungen der letzten Jahrzehnte im europäischen und US-amerikanischen Sprachraum? Zu Stoff- und Themenauswahl passt die Aussage der Autorin und Philosophin Donna Haraway: „Wir brauchen andere Erzählungen” (zitiert aus: D.H., Unruhig bleiben). Aber welche Erzählungen brauchen wir? Ich möchte dabei den Begriff Erzählung durchaus weiter und über den Roman hinausgehend fassen.

In der Diskussion schlug Jörg Piringer ein Forschungsprojekt vor, das eruiert, wie viel CO2 die Figuren in verschiedenen Erzählungen verbrauchen, also wie viel CO2-Verbrauch ihnen „zugeschrieben” wird. Klingt spannend.

Hoffen wir, dass nicht zutrifft, was Ghosh befürchtet: „Ist es denkbar, dass man sich eines Tages an die Literatur und bildende Kunst unserer Zeit weder ihrer Kühnheit wegen erinnern wird, noch wegen ihres Eintretens für die Freiheit, sondern deshalb, weil sie Mitschuld an der Großen Verblendung trug?”

Literatur als Klimasünderin?

Von Helwig Brunner

Wie lässt sich die Literatur einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) unter klimarelevanten Gesichtspunkten unterziehen? UVP-Verfahren werden von Gesetzes wegen vor der Genehmigung umweltbelastender Großprojekte durchgeführt, etwa im Bereich der Energiewirtschaft, der Verkehrsinfrastruktur und des Bergbaus. Geprüft wird, ob erhebliche nachteilige Auswirkungen auf Menschen, die biologische Vielfalt, Fläche und Boden, Wasser, Landschaft, Luft und eben das Klima zu erwarten sind. Literatur kommt in der Auflistung UVP-pflichtiger Vorhaben erwartungsgemäß nicht vor.

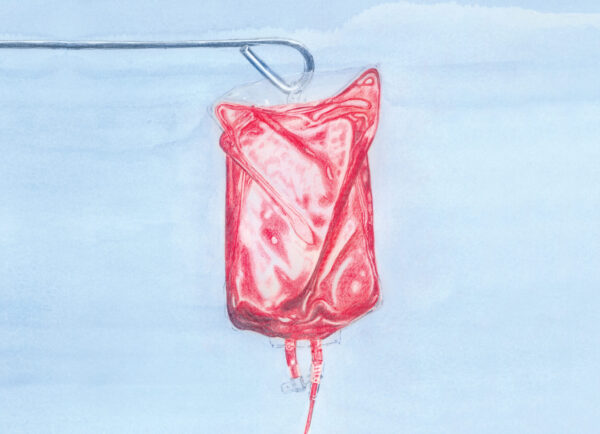

Dabei lassen sich klimabelastende Effekte literarischer Tätigkeiten durchaus benennen. Das reicht von kleinen Klimasünden, etwa der Lesereise mit dem Auto oder der falsch entsorgten Druckerpatrone, über Abholzungen zum Zweck der Papierproduktion für Bücher bis hin zu flächenversiegelnden Verlags- und Literaturhäusern, die mit fossilen Brennstoffen beheizt werden. Auch die Literatur ist Beitragstäterin zur Klimakrise.

Und das geistige Klima? Literatur bündelt wie ein Brennglas die Bewusstseinslage schreibender Menschen und der Zeit, in der sie leben. Sie reflektiert Haltungen und Denkweisen der Gesellschaft und nimmt (hoffentlich) Einfluss auf sie. Das gilt auch für Fragen der Klimakrise; ein eigenes literarisches Genre, die Climate Fiction, befasst sich mit diesem Thema. Umfassender ist der generelle Beitrag der Literatur zu einem verantwortungsvollen und aufbruchsbereiten Denken, das wir als Gesellschaft brauchen, um die Klimawende zu schaffen. Nicht zufällig ist sowohl die fatale Ideologie der Klimawandelleugner*innen als auch ein verächtliches Unverständnis gegenüber zeitgenössischer Kunst und Literatur im verkrusteten rechten Lager beheimatet.

Als Schreibende haben wir es in der Hand, unser tägliches Tun und Lassen möglichst klimafreundlich zu gestalten und mit unseren Texten der geistigen Klimakrise die Stirn zu bieten. Die Bereitschaft der Gesellschaft, mit redlichen und mutigen Entscheidungen gegen die Klimakrise vorzugehen, ist wesentlich eine Frage des geistigen Klimas, das seinerseits von der Literatur mitgestaltet und mitgeprägt wird.

Die GAV – Grazer Autorinnen Autorenversammlung ist Interessenvertretung, organisiert Veranstaltungen und setzt Initiativen zur Verbesserung von Arbeitsbedingungen im Literaturbereich. Mehrmals im Jahr werden im kulturpolitischen Arbeitskreis aktuelle Entwicklungen diskutiert.